贈答シーズン前!お早めが確実です

こんにちは。神山しずくプロジェクトの渡邉です。

冬至を過ぎわずかに長くなった日暮れ時、季節のめぐりに喜びを感じるひとときです。

さて今年も無事にはじまったと思うと、各所から聞こえてくる「年度末コール」笑。

そうです、師走を駆け抜けた次に待ち受けるのは期末という大きな締め切り。

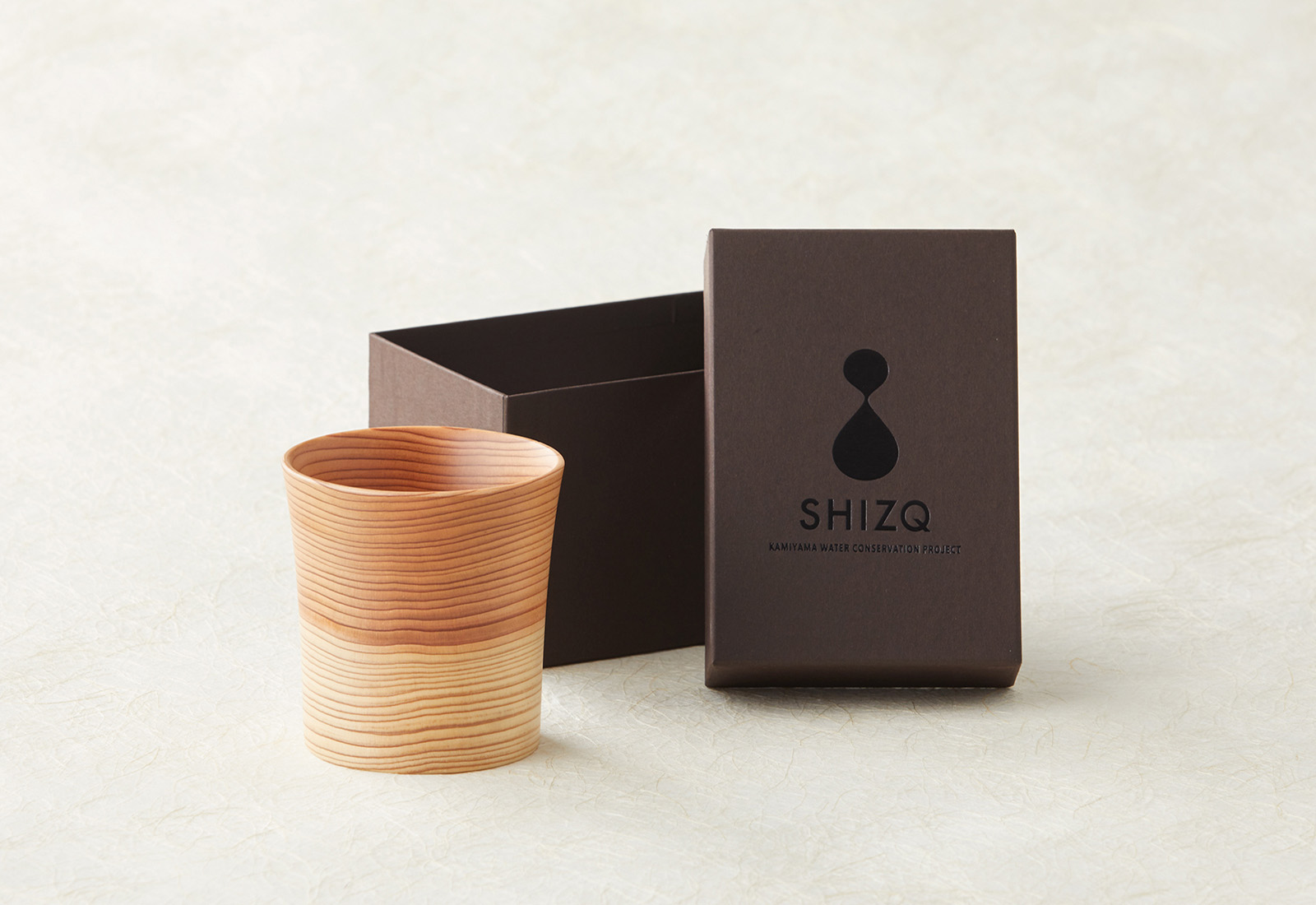

異動や退職時期でもあり、SHIZQのカップたちを記念のお品としてお求めいただく最大のシーズンでもあります。

昨年に比べ、ご用意できる数を増やしておりますが、おかげさまでご希望いただく方も年々多くなっています。

購入を予定いただいている方は、お早めのご来店がおすすめです。

お取り置き希望や遠方の方などはお問合せいただくと安心です(ご回答はSHIZQ STORE営業日となります)。

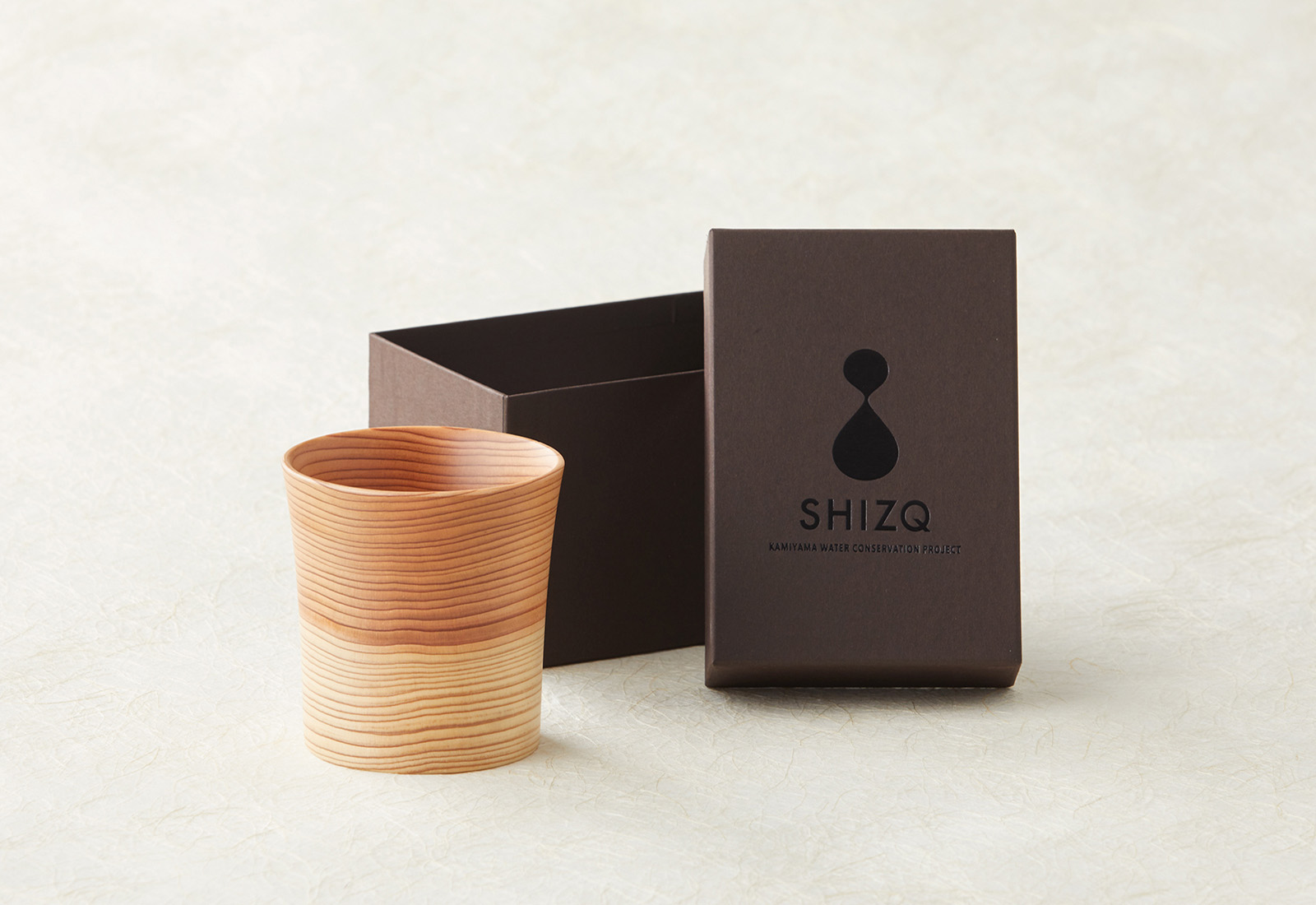

SHIZQでは大切なタイミングにふさわしい、また贈る方もうれしくなるようなデザインの

ギフトサービスをすべて無料でご用意しています。

SHIZQ オリジナルギフトボックス

神山町のとなり町にある、平岡紙器さんがひとつずつ丁寧に手作りしてくださっているこだわりの貼り箱。

箱を再利用してくださる方も多く、包装紙不要の自慢のギフトボックスです。

こちらも大好評のペーパーバッグ。どんな方にも渡しやすい、渡す前にも目立ちすぎない笑、シンプルで上品な高級紙バッグです。

ギフトボックスやペーパーバックに合わせたデザインの熨斗。しずくストアでは現在、スタッフが心をこめて手書きさせていただいています。

贈られたメッセージのあたたかみが伝わる手触り感のある紙を選びました。

やっぱり言葉で伝えてもらえるって嬉しいですよね。

長い年月をかけて育った杉の年輪をそのままに想いをこめて作り上げた商品が、

大切な方のだいじな門出を祝福します。

あの人のこれからにそっと寄り添う器。

あなたの気持ちを表すアイテムとしてぜひご活用くださいね。

豊作のしるし!カヤネズミが棲む田んぼで米作り(2022年稲作振り返り)

(2023年1月17日追記あり)

こんにちは。スタッフの藤田です。

今日は冬至。1年で最も夜が長く、冬の寒さをより実感します。

おかげさまで今年も田んぼのお米を収穫することができました。

12月頭には、しずくスタッフで収穫祭を実施。自分たちで作ったお米を一緒に食べるという行為は、何にも代え難い豊かさを感じますね。

私としても、素人ながらに1年を通して米作りに携わることができました。

そしてこの貴重な体験をさらに昇華させたいと思い、今年は田んぼの稲藁を使って、みんなで「しめ縄飾り」も作りました。一年の締めくくりとして、また新しく年神様をお迎えする準備として、しめ縄飾りを作ることができたのは良き節目になりました。

というわけで、今回は2022年の米作りを振り返りながら、私が気づき学んだことをダイジェストでご紹介していきたいと思います。

2022年の米作りをふりかえる

前回、「米作りから見えてくる、しずく的探究心」という記事を執筆しましたが、今回はその続編です。

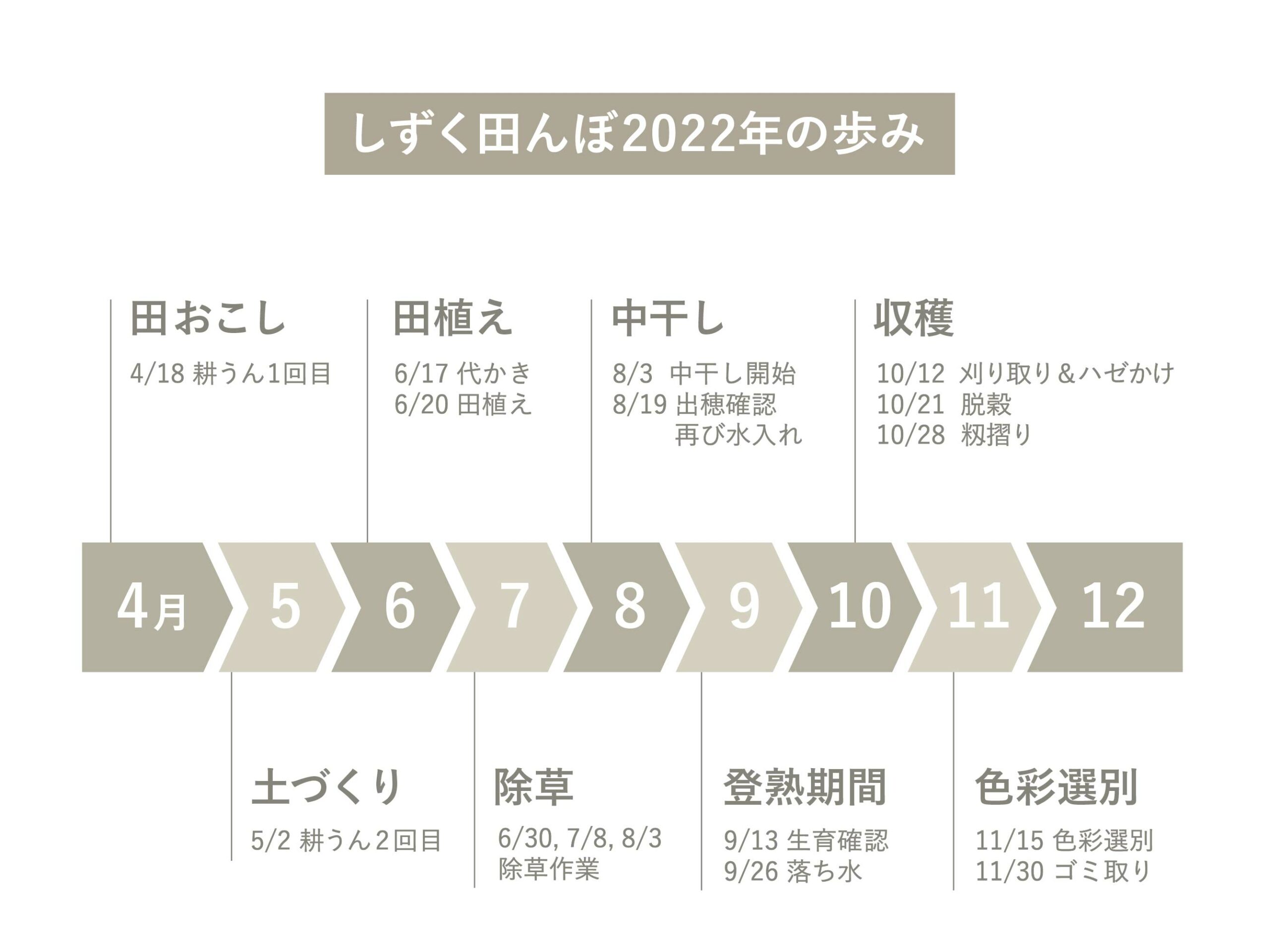

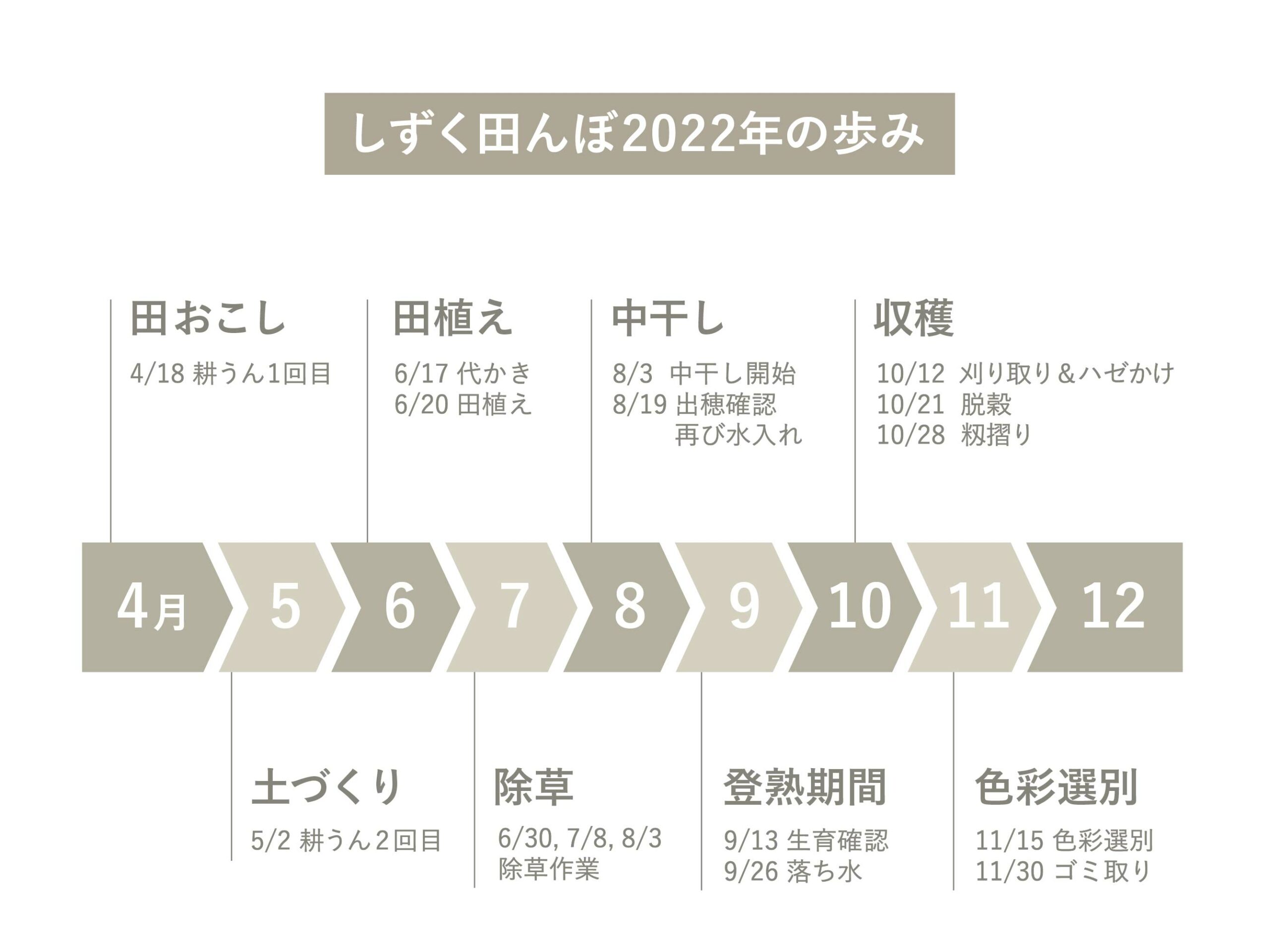

本題に入る前に、まずはこの1年間を時系列ごとにまとめてみました。

この図は、米作りの工程と実施した時期をおおまかにまとめたものです。米作りにもいろんな方法があるので、時期や工程はさまざま。実際のところ、しずくでは5月に長期休暇があったので、田植えは休暇明けの6月に行いました。

米農家なら当たり前のことかもしれませんが、私自身、こんなにもたくさんの工程があることを初めて知りました。

田んぼにカヤネズミが棲んでいた!

突然ですが、カヤネズミを見たことはありますか?

田んぼや草地に棲む体長わずか6cmほどの小さなネズミです。

カヤネズミは日本で最も小さなネズミで、草地に生息しています。

この10月に稲刈りをした際、田んぼの真ん中付近で稲にくっつく藁の塊を発見しました。なんとそれはカヤネズミの巣!中には小さな赤ちゃんが寝ていたのです。初めて見るカヤネズミに一同大興奮の瞬間でした。

しずくの田んぼで見つけたカヤネズミの巣と赤ちゃん。お母さんネズミが近くにいるかもしれないので、田んぼの隅に巣を移動しました。

かつては日本の農村地帯に多く生息していたカヤネズミも今では減少傾向にあり、一部の都道府県ではレッドリストにも載るほどの希少性の高い生き物です。

なぜカヤネズミが減少しているのか?日本では昔から茅葺屋根を作るために、全国各地にカヤ場(茅を育てる場所)があり、彼らの重要な住処でもありました。人々の暮らしが変容してカヤ場が減少するなかで、彼らの居場所も徐々に無くなっているのです。

このような現状のなか、彼らがしずくの田んぼにいることは嬉しい出来事でした。米作り3年、へたくそながらにも生き物にとって優しい田んぼになってきているということかもしれません。

すべてはお天道様次第

自然を相手にするということは、決してひとつの物差しで測れるものではないということも学びました。

いわゆる「一般的にはこう」と言われている常識もありますが、必ずしもそれだけが判断基準になりません。

たとえば、米作りには「中干し」という工程があります。中干しは稲全体の生育を調整するために、田んぼの水を全て抜いて土を乾かします。この中干しについても「実施目安は、田植えから1ヶ月後」など物差しは色々とありますが、これも何か1つだけが正解とは限りません。お天道様のもとでは、すべてが流動的です。どれだけ予測をたてても、自然相手の現場ではその時になってみないとわからない。

だからこそひとつの物差しで測らずに、状況ごとに作物の状態や天候をみて判断していく必要があります。

大雨後、水路の土砂を書き出す様子。田んぼの水路も、天候を見ながら流量を調整しました。

ただ見るのではなく、よく観察すること

デザインの仕事において、代表の廣瀬から「物事をよく観察すること」の大切さを教わっています。よく観察することで、その成り立ちや目に見えないことまで理解できるようになると。

よく観察するとはどういうことか?

例えば、「家から職場まで辿り着くのに、あなたはいくつ信号機を通り過ぎますか?」と問われたら、あなたは答えられますか?

人は一般的に、当たり前のことほど意識的に捉えていないことが多いです。

田んぼもそうで、毎朝ただ見にいくのと「よく観察する」のでは大きく違います。よく観察することで、些細な変化や特徴に気づくことができます。この積み重ねが、一つの物差しに頼らない多次元的な視点を養うのかもしれません。

米作りで大事にしていること

しずくでは農業機械の導入によって、年々作業効率が上がってきました。たとえば脱穀作業で言うと、初年度は昔ながらの農機具などを使って手作業で行いましたが、今ではコンバインを使ってかなりスムーズに行えるようになりました。

脱穀用のコンバインを点検する様子。年に一度しか使わないので、使用前後の手入れや掃除は必須です。

ただ、すべての工程を機械化しているわけではありません。

例えば稲を収穫した後は、ハゼかけをして自然乾燥をしています。一般的には乾燥機を使うことが多いですが、しずくでは栄養の詰まった美味しいお米を食べたくて、あえて天日干しにこだわっています。

このように自分達が大事にしたい価値は外さないのも、しずくの米作りのポイントです。

食べることには手間ひまがかかる

お米作りを通して、「手間ひまをかける」ことについても考える機会になりました。米作りは、田植えや収穫だけではありません。いくつもの工程、準備や後片付け、そして継続的なコミットが必要となります。

たとえば収穫後は「脱穀」や「籾摺り」という作業が発生します。しずくでは脱穀できるコンバインはあっても籾摺り機はないため、町内の農家さんに設備をお借りしました。さらに籾摺りのあとは、「色彩選別」という工程を挟みます。ここで、収穫後のお米に混じっているカメムシが食べた後(斑点)が付いた米や雑草の種、小さな石などを除去します。

徳島市国府町にあるコイン式の色彩選別機械を利用しました。

ただ機械も完璧ではないため、色彩選別後も最後は手作業でゴミを取り除きました。黙々と米を仕分ける時間は、もはや瞑想に近いものがありました。

以上の工程を経て、ようやくお米を食べることができました。

今はお金があれば、なんでも買える時代。自ら手をかけて作ることで、お米作りの工程や労力を学ぶことができました。

さいごに

こうやってしずくが米作りを続けてこられたのも、田んぼを貸してくださる地主さん、サポートしてくださる農家さんや見守ってくださる地元の方々、そして田んぼを取り囲む自然環境があってこそ。

米作りを振り返って改めて気づいたこと、それは私たち人間もまた自然の一部であり、すべては繋がっているということです。お米作りは、その視点を忘れないための営みでもあると感じました。食べることは命の根幹。お米作りを通して、この命の営みを忘れないようにしていきたいと思います。

この年末年始に飾った、しずくの「しめ縄飾り」をご紹介します。

田んぼの稲藁と身近な植物を使って、個性的な飾りが出来上がりました。

完成品は、ストア、ラボ、事務所の三カ所に設置。

完成品は、ストア、ラボ、事務所の三カ所に設置。

市販のものとは違いますが、お米を作るところからしめ縄を綯うところまでを自分達でおこなったことは、何にも変え難い経験になりました!

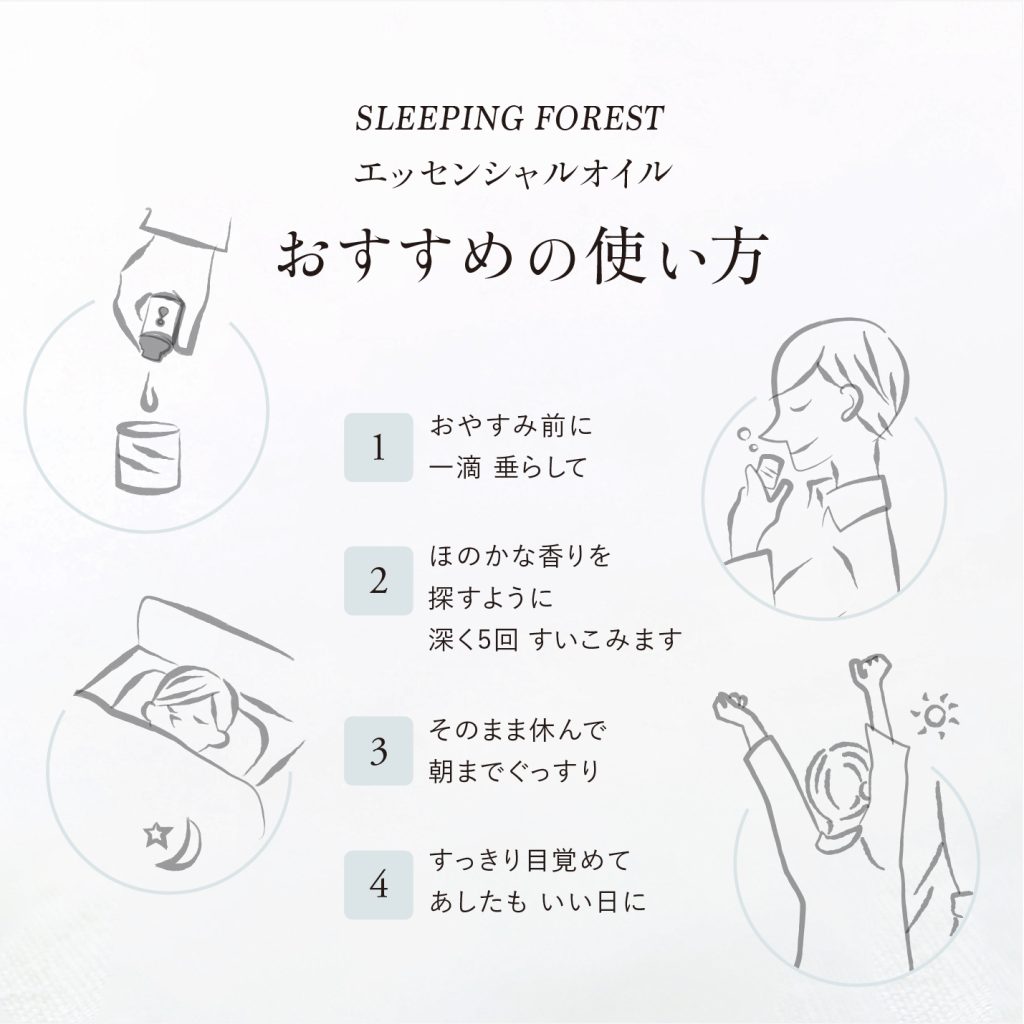

アロマオイル攻略法で自然のサポート力を味方につけよう

2024.12更新

こんにちは、神山しずくプロジェクトの渡邉です。

いよいよ師走。寒さも忙しさも厳しくなる時期になってきました。

体調管理が大切なこれからの季節、健康の土台である眠りをサポートするアロマ

SLEEPING FORESTエッセンシャルオイルの活用がオススメです。

今日は、日頃お使いいただいている方、ご購入を検討されている方へ向けて、使い方のコツをお伝えします。

良質なエッセンシャルオイルは植物の力を凝縮した力強いパワーを持っています。

さまざまなエッセンシャルオイルを使ってきた私ですが忖度なくSLEEPING FORESTには効果を感じています。

もちろん個人差はあるものの、ぜひ一人も多くの方に、このよさを実感していただきたい。

ちょっとの工夫でより身近に活用いただくことができますので、ご参考にご覧くださいね。

オイルは何に垂らせばいい?

折り畳んだティッシュやコットンがおすすめです。枕の上に置き、翌日には気軽に捨てられてお手軽です。

ギフトセットにはSHIZQ特製 神山杉のディフューザーがついているのでオイルを溜めていくことも可能です。

オイルの量が多いと他のものに付着することもあるのでご注意ください。

中身はあるのにオイルが出ない

木の樹脂から抽出したオイルのため、粘度が高く重みがあります。

冷えるとより出づらくなるため、手のひらで温めてからご使用ください。

また、垂らす際はSHIZQのロゴを上向きに。

滴下するためのドロッパーの空気穴から空気が入り、オイルが出やすくなります。

香りが広がらない

杉の木部はベースノートといわれる最も揮発速度が遅いオイルに分類されます。

ハーバル系やフローラル系に比べると、香りの立ち上がりに物足りなさを感じる方も多いようですが、それは素材の違いによるものです。

深くじんわりと、実は長時間にわたり香りが持続する特性があります。

おすすめは、深呼吸。香りを近づけ嗅ぎながら、身体に取り込むようにお腹の底から頭の先まで深く空気を入れて、最後まで吐き出す。このような深い呼吸を2,3回するだけで、成分が体内でしっかりと活躍する準備が整います。

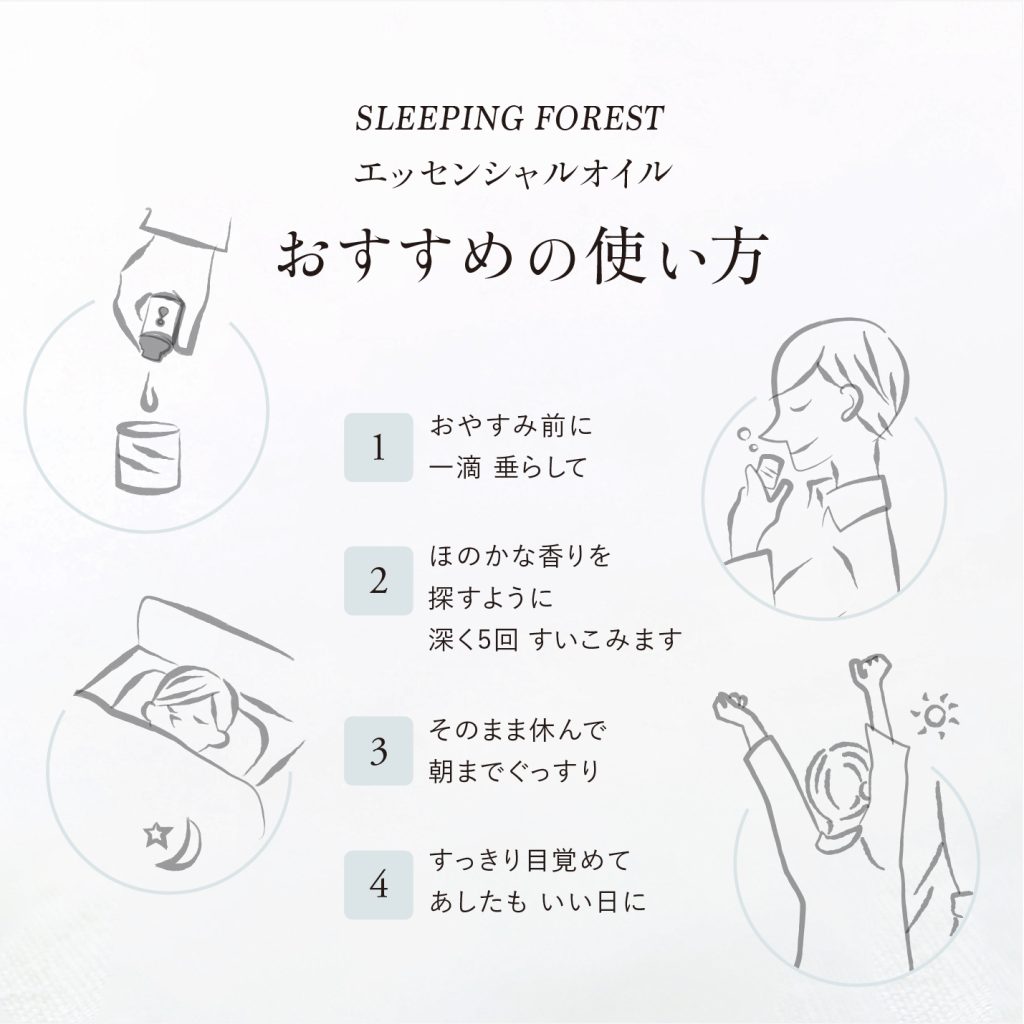

追記;おすすめの使い方を作成しました。商品にも同梱しています!

最後まで使い切りたい

スプーンやテーブルナイフ・マイナスドライバーでドロッパーの端を上げると取りやすくなります。

滑った場合にそなえて手袋やタオルなどで押さえるのが安心です。

残ったオイルはティッシュや綿棒で吸い取ったり、コップや浴槽のお湯の中にビンごと浸けて最後の一滴までぜひ楽しんでくださいね。

かなり硬い場合は無理せず、お湯に浸けてドロッパーのプラスチックを柔らかくするなど安全に行ってください。

私は、こちらのドロッパーオープナーをゲットして快適になりました♪ Amazonなどでも購入できるようです。

効きが悪くなった気がする

嗅覚も身体機能も、自然反応としての順応が起こります。特に嗅覚は疲れやすく、香りを感じにくくなるようです。

実際、このオイルの材料調達でお世話になっている製材所さんでは、杉の香りは「全然わからん!」と言われます(笑)。

思い切って、しばらく時間を空けてから使ってみると改めて効果をより強く新鮮に実感することもあります。

習慣化できない

合成香料と違い、自然由来のものは香りも効き方もおだやかなものが多いです。

現代は、刺激のはっきりとしたものが当たり前の世の中。

自然のサポート、自己回復の能力を味方につけるには、気を長くもつこと・心地いい感覚に敏感になることが肝要です。

「何かいいな」「ちょっとラクだな」という小さないい反応や変化に気付いて、認めることでプラスの循環を自分の中で回すことが体調や体質改善の第一歩だと思うのです。

小さなアクションでも続けるのは難しいこと。

「自分をねぎらうために今日もできた◎」と意識することがよい方へ向かうための何よりのコツかもしれません。

一日の終わりに自分のためのワンアクションで、おだやかな眠りとよりよい明日への投資として、杉のオイルを活用いただければ幸いです。

ぜひお試しくださいね。

SHIZQのSLEEPING FORESTは、一般的な枝葉から抽出する杉のオイルとは違い、

幹の部分の木部のみで抽出するのが特徴です。なぜなら成分がおおきく異なるから。

約2tもある立木を伐採しても、樹脂の少ない杉から抽出できるオイルはごくわずか。

SLEEPING FOREST 5mlをひと瓶 作るのに8kgの材料が必要です。これが類似品が市販されていない理由。

それでも価値があると信じ取り組めるのは、しずくプロジェクトだから。

たくさんの杉の価値を凝縮して、元気になる人が増えれば、神山の山もちょっと元気になる。そんな循環をめざした商品なのです。

窪塚洋介さんが、再び「SHIZQ」にお越しくださいました

2023.6更新

窪塚洋介さんが先週、再び「SHIZQ」にお越しくださいました。

今回は【窪塚洋介の今をよくするTV】というYouTube番組の取材で、

神山町と上勝町で活躍する人たちにフォーカスを当てるという内容で、

しずく代表・廣瀬もその仲間に入れていただきました。

以下、廣瀬より

窪塚くんとの対談の中で「自信を持って欲しい、いや、持てるでしょ?」的な言葉が、

印象的だったのですが、それを(ようやく)実感出来るようになったのは、

共感してくれるたくさんのファンの方の存在、同じ想いで頑張ってくれるスタッフが居てくれること、

そして、地域を飛び越えて同じような想いの仲間がどんどん増えてきたから。

「SHIZQ」はすでに生きもののよう。たぶん、そんなことを話した気がします。

いつもならデザインとかモノ作り、地域づくりで取材されることが多い「SHIZQ」ですが、

今回はひと味違った視点になりそうです。

前回お越しいただいた際に、亀八タンブラーをお買い上げいただいた窪塚さん。

「自宅で使ってます。」と嬉しいお言葉をいただきました。

そんなしずく木製品のオーナーである窪塚さんに、オーナーズラウンジでスタッフお手製の

無農薬すだちジュースをお飲みいただきました◎

公開は2月ごろ(?)

また公開後におしらせしますので、お楽しみに!→この記事の最後に動画を追加しました!!

【窪塚洋介の今をよくするTV】

窪塚洋介こと窪塚腸介が、地元の盟友No.8とKOVA FILMと供に、

「コドナの社会見学」と称し、体内環境や地球環境をより良くする活動を行うスペシャリスト達のもとを、

自分たちの興味のままに訪ね、見学、取材、対談などをすることで、

視聴者の皆んなと一緒に学び、考え感じ、

少しでも豊かな世界にしようという願いを込めてお送りするYouTube番組です。

今がつながって未来が在るなら、この手でよりよい今を創る。

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=3bh5tsSj4pQ&w=560&h=315]

しずくラボwebツアーで、ものづくりの現場をお届け!

こんにちは。しずくスタッフの東條です。

今回は職人が働く場所 SHIZQ LAB.(しずくラボ)についてお届けしたいと思います。

しずくラボはSHIZQブランドの器やアロマ製品の生産拠点であり、木工ろくろ職人の育成にも取り組む工房です。

開所したのは2017年10月。先月で丸5年が経ちました。

その名をあえて工房や工場、ではなく”ラボ ” としたのは、「ラボラトリー = 研究所や実験室」の意味を大切にしたかったからです。

立ち上げは、しずくの職人になりたい!と大阪からやって来た当時27歳の藤本の登場がきっかけ。

仕事場作りの改装からはじめて、実際にろくろを回し、アロマ製品も作り始めて、弟子もやってきました。

いろんな変化と挑戦があったこの5年。自分たちの手で稼働していく経験と実験の積み重ねの中で、ものづくりの場所として築いていきました。

普段はなかなか見学が難しいしずくラボですが、本日はラボツアーと題しましてみなさまをご案内いたします。ぜひご覧ください^^

(さらに…)

3年連続! 明治神宮へ奉献しました

2022年11月1,2,3日に行われた明治神宮秋の大祭に、徳島県の特産品として、

神山杉から生まれた暮らしに寄り添うアロマアイテム

安眠のためのエッセンシャルオイル

神山杉チップたっぷりの 除湿芳香剤

を奉献いたしました。

ご推薦あっての奉献の機会。

みなさんのおかげで3年連続という栄誉を賜りました。

奉献者の発展も祈願していただけたそうで、

応援してくださるみなさんと共に今後も取り組んでいきたいと思います。

昨年(2021年)の様子と一昨年(2020年 百年大祭)の様子もよろしければご覧くださいね。

漆の貴重さをさらに実感!「漆掻き」見学レポート

こんにちは。

神山しずくプロジェクトの渡邉です。

季節はすっかり秋。これからの時期にぴったりの、深みのある色合いが人気のSHIZQ「亀シリーズ」と「亀八シリーズ」は、天然の漆で仕上げられています。

漆とは、漆の木から採取した樹液のこと。

その樹液を採取することを「漆掻き」といいます。

あでやかな艶が人気の亀八シリーズ

江戸時代から明治時代にかけて全国でも漆掻きが盛んでしたが、今ではすっかり減ってしまい、

岩手県二戸市など、ごく一部の地域で守られているようです。

そんな今では珍しい漆掻きですが、どんな風に採取されているのでしょう?

皆さん、ご覧になったことはありますか?

わたしは以前、ゴムの木から滴る液体を容器にたっぷり集めるシーンを見たことがありますが、

そんな感じなのでしょうか?

実は先日、徳島県のおとなり、香川県で漆掻きの様子を見学させていただきました。

まさか四国で漆掻きを見られるとは思ってもいませんでしたので、とても貴重な経験でした。

今日はその様子をご紹介します。

香川県で漆が育てられている理由

香川県では、江戸時代に高松藩が漆芸を奨励したため、

お椀や重箱などの漆器の生産が盛んに行われていました。

今でも県内各地で多くの漆芸作家が活動しており、

香川県漆芸研究所では香川漆器の伝統技法を伝えています。

香川県内では漆の木を植える活動も始まっており、

その中のひとつ、NPO法人さぬき漆保存会の臼杵春芳さんは、

山に漆を500本も植え、漆掻きに取り組んでいます。

臼杵さんは、SHIZQと縁の深い漆芸家 泉谷さんの漆掻きの師匠といえる存在。

泉谷さんも今年から一部の木の漆掻きを担当しはじめた、という話を聞き、

その様子を取材させていただきました。

漆の木はどんな山に?

9月のある晴れた日。早起きして徳島を出発。

普段は6時半頃から作業をしているそう。

この日は、私たちのために1本だけ漆掻きをせずに待っていてくれました。

香川県丸亀市綾歌町へ到着。泉谷さんの案内で、結構な傾斜面を登ります。

これが漆の木です。よく見ると木の幹に黒い筋が複数入っているのがわかるでしょうか?

こちらが泉谷さんが担当している漆の木です。

植えられてから約12年の木で、掻き取られた黒い筋が今までに削ったところ。

臼杵さんの元では、漆掻きは5月の入梅前からスタートし、9月下旬まで行います。

漆掻きをしたあと数日間は休ませないといけないので、

1シーズンに漆掻きをできるのは十数回くらいなのだそうです。

漆の木をじっくり見るのは初めて。

この日は、漆の実を見ることができました。葉っぱはすでに黄色く紅葉しかけています。

この季節、山で一番乗りで黄色くなる木は漆が多いそうです。

「漆掻き」をするときの出で立ちがこちら。

長袖、長ズボン、腰には、カマ、ヘラ、カンナなどをぶら下げています。

これらの道具も手作りするのだとか。

いよいよ「漆掻き」がスタート!

それでは「漆掻き」を見せていただきましょう。

まずは、樹皮を皮剥ぎカマで削り、木の表面をなめらかにします。

続いて、曲線状になった刃物・掻きカマで1本まっすぐに削ります。

前回までに傷を付けた部分は黒く変色しています。

掻きカマは刃先が丸くなっているので、樹皮が棒状に削られます。

削ると白い樹液が出てきます。これが漆です。

したたり落ちるしずくを掻きヘラですくって、タカッポと呼ばれる容器へ入れます。

貴重な、貴重な、小さな1滴

掻きヘラの先端の白い1滴をご覧ください。

削り取ったところからじんわり滲み出た樹液は、ほんの耳かき1杯程度です。

テレビで見たゴムの木のように流れ出てくるわけではありませんでした。

この作業を繰り返すのですから、本当に気の遠くなるような作業です。

雨露で木が濡れているときに漆掻きをすると、その後、漆の出が悪くなるのだそう。

だから雨の日は漆掻きはできません。漆はとてもデリケートなのです。

1本の木には数箇所の傷をつけますが、縦にまっすぐ白い部分が残るようにします。

こうすることで、木のダメージを抑え、1シーズンの間、漆を採り続けることができます。

そして、漆を取りきった秋には、伐採するとのことでした。

この日、撮影用に残してくれていた1本を削ること約30分。

採取できたのは、ほんの少し。約5mlくらいでしょうか。

まさに漆の貴重さを実感した瞬間でした。

今年初めて漆掻きに取り組んだ泉谷さんにお話をうかがいました。

「漆の木に傷を付けても翌週には黒く乾いているんです。来年に向けて成長しようとしている漆の木を見ていると、その木にストレスを与えることに抵抗を感じる時もありました。

貴重な漆が垂れてしまったり、思い描いたような傷を付けることができなかったことなど、いくつか心残りなこともあります。結果がすぐに見えない課題の多い分野だと思いますが、これからも長く関わっていきたいです。」と話されていました。

漆を掻き、そして苗木を育てる

今日の漆掻きは終わり、山道を下ります。右側の数本が漆の木です。

漆の木の根元は草刈りをして、風通しをよくし、木が乾くようにしています。

山の草刈りは大変な作業だったでしょう。

山をおりてから、臼杵さんに苗木を見せていただきました。

京都で活躍していた漆芸家・臼杵さんは岩手県二戸市浄法寺で漆掻きを学び、

近年、実家のある香川へ移住してきました。

こちらは苗木を植えて1年くらいの状態。

ある程度、背丈が伸びた苗木を山へ植えます。

苗木を植えてから漆の採取ができるようになるには10〜15年という時間が必要なのだとか。

一般的には約10年育て、1シーズンで約200mlほどの漆を採取し終わったら伐採するそう。

長く育てても1シーズンで伐採だというのは、切ない気持ちになりますね。

漆は本当に貴重な素材なのです。

工房の壁には、漆掻きを終えた漆の木が立て掛けられていました。

臼杵さんの場合は木地造りもできる漆芸家なので、

これらの木は、椀などの材料として活用するそうです。

今日見せていただいた漆の木は、いつか作品となって再生するのですね。

いま、漆を使うということ

塗りに使う漆は、産地によって個性・特性があるので、

漆芸の作家さんたちは用途によって使い分けているそうです。

SHIZQの場合は、よく乾く漆をたっぷり吸わせたいので、

希望する濃度にブレンドしたものを使っています。

いつかSHIZQも四国産の漆を使ってみたいものです。

長い長い時間をかけて漆を育て、1滴1滴の漆のしずくを集める・・・。

これを垣間見せていただいたことで、

拭き漆で仕上げたSHIZQの「亀・亀八シリーズ」の貴重さが改めてよくわかりました。

また一方で、掻き集めた漆からゴミを取って生漆(きうるし)として、塗料や接着に使うこともできるそうです。

そもそも漆は、昔から人々の文化的な生活に必要なものだったからこそ栽培・収穫されてきました。

合成塗料など便利な素材で溢れている現代において、

漆という循環可能な伝統文化を使い続ける意義がある、ということを痛感しました。

わたしたちの暮らしの中に、漆のものを取り入れてみること。

そう思っていただけるものを、小さくても作り続けること。

この大切な文化を守ることにこれからも関わっていきたいと想いを新たにしました。

地方創生担当大臣のご来店

昨日、岡田直樹地方創生担当大臣がご来店されました。

代表 廣瀬の話しに対し、耳を傾けSHIZQの活動について共感してくださっていました。

その後、鶴カップで試飲いただき、杉ならではの柔らかい口当たりに「これはいいですね!」と

お褒めのお言葉いただきました^^

これから地方をより良く盛り上げていただけるようお願いをすると同時に私たちもこの神山町に根を張り、

地域の方々と共に歩んでいきたいとお伝えしました。

ろくろ修行1年目の軌跡

こんにちは。しずくラボで木工ろくろの修行をしています、鈴木です。

大学4年の秋に移住し、神山しずくプロジェクトに参加してからこの秋で一年が過ぎました。

新しい環境で、全く初めてのことに取り組むのは慣れない負荷がかかることですが、しずくメンバーからの仕事のサポート、地域の方たちとの日常での交流から力をもらい、日々生活ができています。有難うございます。

簡単にではありますが、この一年の間、ろくろ修行を通して見えてきたもの、神山で暮らしてる中で感じたことをお伝えしたいと思います。

ろくろ修行の経過

刃物鍛冶

杉の横目を使うしずくの器では、夏に育った柔らかい年輪と、冬に育った硬い年輪が交互に重なります。

この硬さのギャップを一本の刃物で埋めるために重要なのが、オーダーメイドの刃物。

刃物鍛冶を教えてもらいながら自前の刃物を数本作り、小柄なぐい呑みから練習を始めたのが2021年の9月でした。金属を熱して叩き作る刃物鍛治。

初めは思いっきり叩いてもビクともしませんでした。

右手の握力が無くなったのを覚えています。

師匠である藤本さんと宮竹さんからは最初に「炭の配置の仕方」や「ヘソの前当たりの高さで叩く」などの基礎を教わり、一日に一本ずつ実践していきました。

使用する金属はとても硬く、叩き延ばすのに最適な温度は1200度から1400度。炎がオレンジから白色に変わる間くらいのタイミングです。刃先を覆うように炭を配置して、炭の隙間から炎が漏れすぎないように注意します。

そして、炉から取り出した刃物は、最も力が伝わる位置、肘が直角になるヘソの高さで叩きます。

特に難しいのは刃物を炉から取り出すタイミングです。最適な温度で取り出した時は、叩くとグイッと伸びますが、温度が上がりすぎると脆くなり叩いた時にポロっと折れてしまいます。

熱しすぎて何度も刃先を落としましたが、繰り返すうちにイメージした刃物の形に近づくようになっていきました。

ろくろ削り

コップの外側・内側用、荒削り・仕上げ用と、用途に応じた刃物が一通り揃ってからは、ぐい呑みを削る練習を始めました。

ここで初めて、使う刃物の精度次第で完成度がまるっきり変わることを体感したのです。

仕上がりを良くするために、刃の厚みを薄くしたり、刃が木地に当たる角度を変えたりして、どうしたら一番良く切れるかを探る作業を繰り返しました。

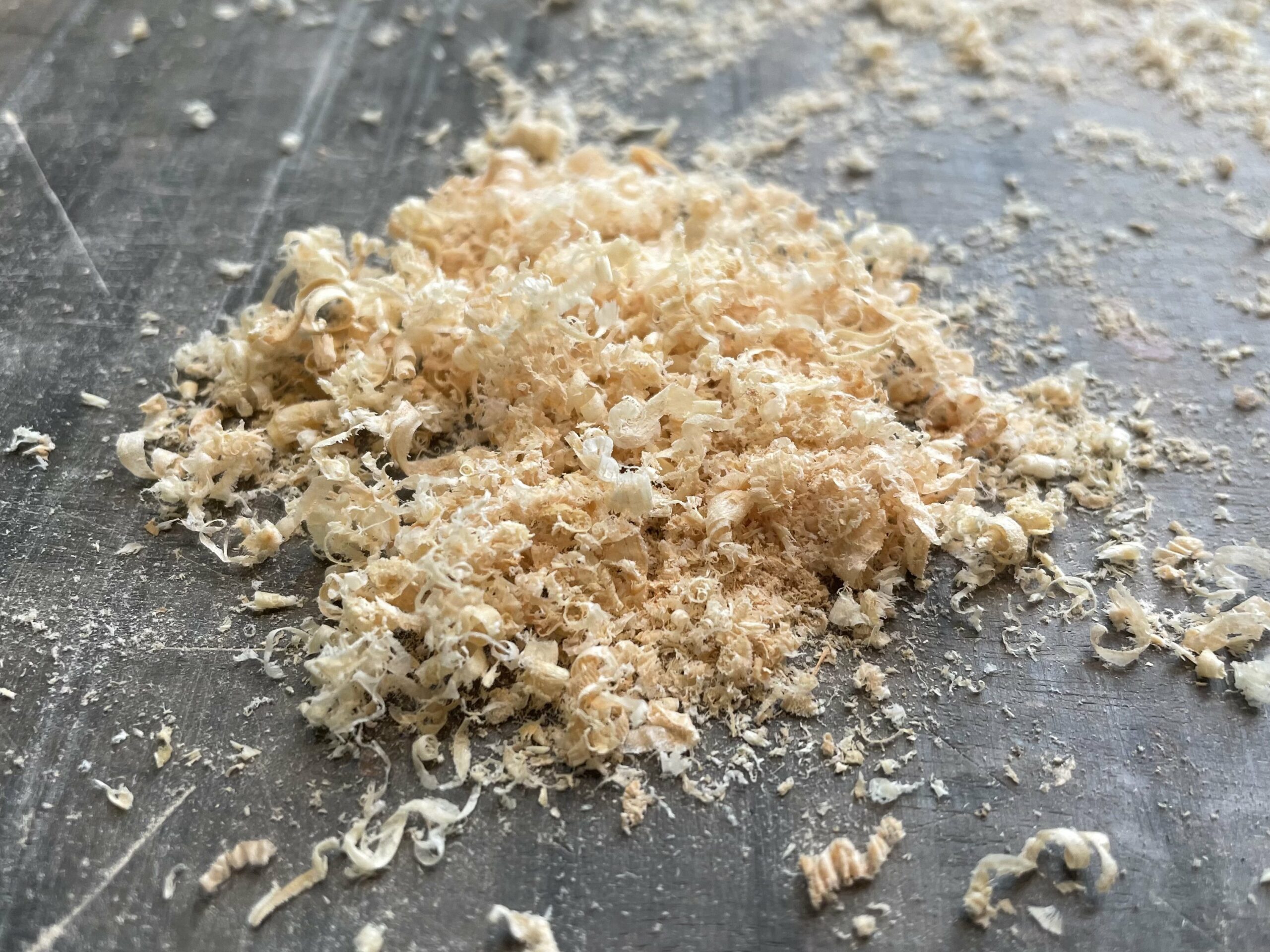

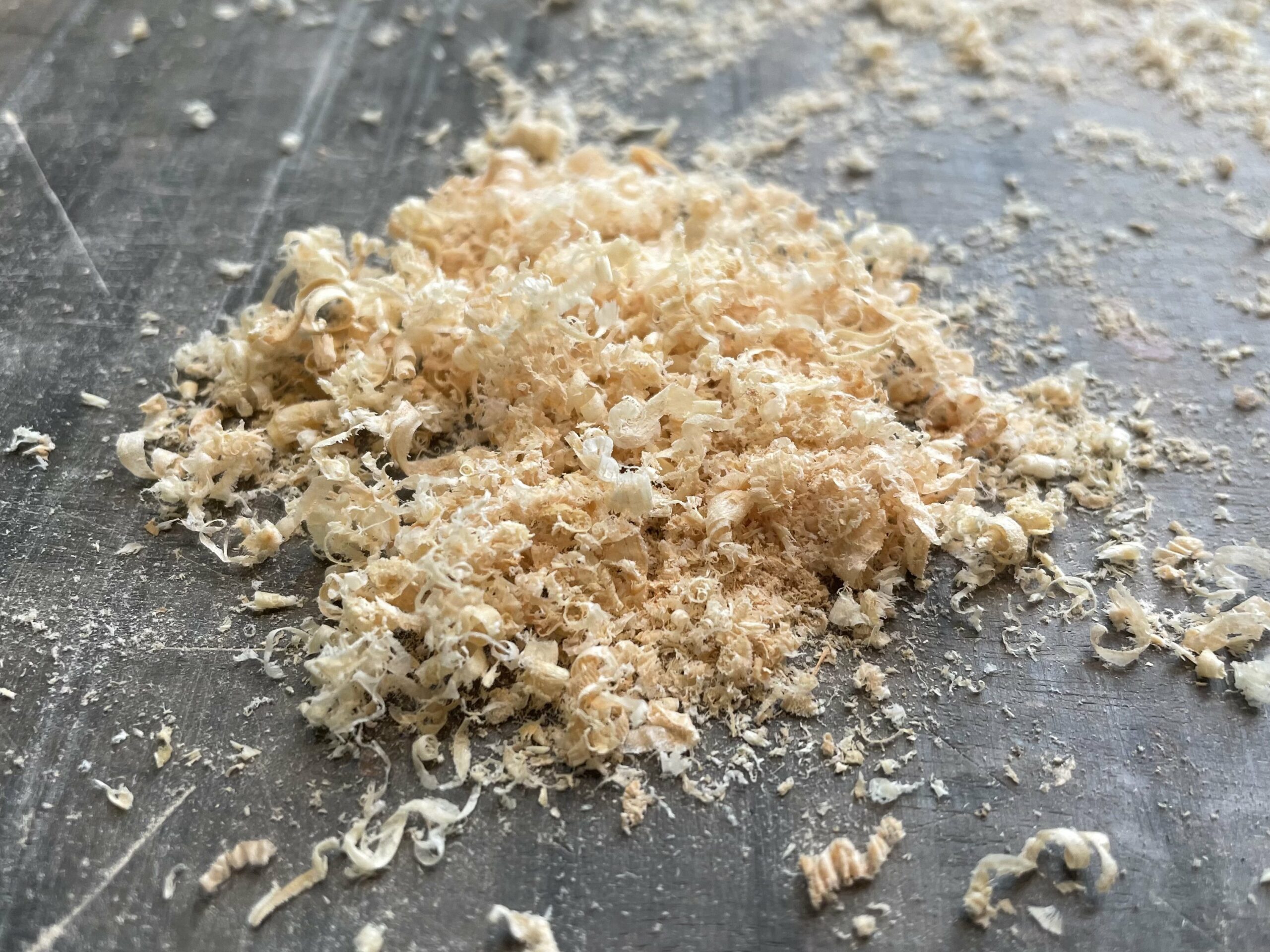

藤本さんからは、削りくずや音に注意を払うように教わりました。「見本に」と貰ったのは、軽くて薄い鰹節のようなフワフワの削りくず。それまで、きな粉のような細かい削りくずしか出せていなかったので、見本の削りくずを教材にして練習を重ねました。

また、砥石の使い方やメンテナンス方法を見せてもらったことで、段々とフワッとした削りくずがでるように。

練習を始めて半年、140個ほど削った中で基準をクリアしたものは塗装職人によるコーティングを経て完成し、自分がゼロから作り出したぐい呑みを両親に手渡すことができました。

日本酒を注ぎ金色味を増した年輪は美しく、「今までで一番美味い!」と思える乾杯ができました。

故きを温ねて新しきを知る

毎日、ラボで黙々と作業をしていると、バランスを取ろうとしているのか、無性に人と話したくなることがあります。

人口が少ない神山ですが、誰かに話しかければ何か会話が始まっていきます。そんな中でも、特におじいちゃん・おばあちゃん世代から聞く話は面白い。

道端で話が始まると、「あの山に雲がかかると雨が降る」という天気を読む知恵から、意外と知らないことわざまで、日常に役立つプチ知識を授けてくれます。

何回か話をしていくと「それはもう時代遅れじゃないか」と反応してしまうような意見も聞きます。

それでも、あえてじっと耳を傾けていると、現代にも役立つことが見つかる時があるのです。

時々厳しいことも言ってくれますが、その姿勢には「懐かしい優しさ」を感じます。

長い間残ってきたコトにはそれなりの理由があるはずです。

「古い」というイメージに引っ張られすぎて大事なことまで見落とさないようにしたいと思います。

しずくでの活動以外にも、プライベートでは地域での共同作業を通して、山仕事から畑や田んぼ作業、ご近所さんの大工仕事のお手伝いなど、季節毎に多様な経験をしました。

また、人との対話を通して自分自身についてもより良く知ることができました。

今後も引き続き、ろくろ修行や神山暮らしの中で身体感覚を養い、他者との交流を通して多くを学び取っていきたいと思います。

神山の人気スポットを訪ねる!≪文化編・人形浄瑠璃≫

こんにちは。

初めまして。スタッフの鈴木です。

普段は、事務所で経理事務をしています。

また、しずくラボでの作業にも当たっていますので、私が携わった製品がお手元にあるかもしれません。

今回は、神山に住み始めてから人形浄瑠璃を始めた私が、神山案内の1つとして、

県内でも有数の大きな農村舞台を持ち歴史と文化を育んできたここ神山町の伝統芸能の現場、人形座「寄井座」を通して見る人形浄瑠璃を紹介いたします。

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷での公演。県内の人形座が持ち回りで演じています。

徳島といえば阿波おどりが有名ですが、実は人形浄瑠璃も盛んなお国柄。

人形浄瑠璃は、”あわ4大モチーフ”の一つとしても位置づけられています。

さて、この人形浄瑠璃ですが、馴染みのない方も多いのではないでしょうか。

かく言う私も、徳島に来るまではかろうじて「文楽」という人形芝居があることを知っているくらいで、人形浄瑠璃については何一つ知りませんでした。

人形浄瑠璃とは、三味線の伴奏に乗せて太夫さんが物語を語る「浄瑠璃」に合わせて人形を操る伝統芸能です。

通常、一体の人形を3人で操ります。

江戸時代の徳島では、吉野川流域の藍作地帯で徳島藩主や裕福な藍商人の後ろ盾によって淡路から呼び寄せられた人形座が小屋掛けの舞台を作って興行していました。

やがて、県南の山間部にも人形浄瑠璃が伝わり、村人たちが神社の境内などに舞台を建て、

人形座を作り公演を行っていました。

いずれにしても、屋外での公演であったことから、文楽よりも一回りも二回りも大きく光沢のある人形を使い、大きな振りで演じるようになったと言われています。

【寄井座】

寄井座は、1848年に「上村都太夫座」として結成された人形座(人形浄瑠璃を上演するグループ)です。

結成当初からずっと男性しか入れませんでしたが、昭和50年代に女性も入れるようになり、このころから寄井座と名乗り始めたようです。

寄井座が持つ人形の頭(かしら)は県の指定文化財のものも多く、衣装も数多く所有しています。

現在座員は12名。

衣装の虫干し。たくさんの衣装に年1回風を通します。

寄井座所有の頭も虫干し。64個の頭中14個が県指定有形民俗文化財です。

【農村舞台】

徳島には、人形浄瑠璃を演じる舞台である「農村舞台」が数多く残っています。

農村舞台とは、先にも触れた「村人たちの手により、神社の境内などに建てられた」舞台のことです。

日本全国の人形芝居用農村舞台のうち、なんと97パーセントが徳島に存在するのです。

そういったこともあり、徳島は人形浄瑠璃が盛んな土地柄です。

ここ神山にも小野さくら野舞台という農村舞台があり、例年4月に行われる小野のさくら祭りでは、この舞台で寄井座も上演しています。

小野さくらの舞台を語るのに忘れてはならないのが「襖(ふすま)からくり」です。

人形芝居の背景である襖絵。

この襖絵が上昇したり、回転したりするように舞台にからくりを仕掛け、色鮮やかな襖絵が変化していく様を見せるという珍しい芸能です。

こちらは、地元保存会の手によって大切に守られています。

襖からくり。鳳凰から虎に変わるところ。 撮影:河野公雄

私が神山に移住したのは、2020年秋。

ちょうど2年前のことです。

神山に来てすぐに寄井座に興味を持ったのは、もともと日本の伝統芸能に関心があったことに加え、神山での人とのつながりが欲しかったことも大きな要因です。

興味はあったものの、その伝手が無かった私は、どうやったら寄井座に入れるのかわからず、まず最初に町の教育委員会を訪ねました。座長さんに連絡を取ってもらい、連絡先を教えていただいたのですが何故か!電話が通じず…一度諦めます。

ところがひょんなことから座員さんを紹介してもらい、お会いできることに。それが、2020年末のこと。

いきなり、町外の県立阿波十郎兵衛屋敷(人形浄瑠璃の定期公演を行っている施設)にて顔合わせとなりました。

練習を見学…する間もなく、正式に座員となり、半年ほどで初舞台を踏みます。

それ以後は、県立阿波十郎兵衛屋敷での定期公演に月一で出演しつつ、浄瑠璃の大会にも出させていただきました。

というのも、座員の平均年齢も65歳以上と高いことに加え、御多分に漏れず後継者不足のため常に座員募集中の寄井座。

厳しいイメージのある伝統芸能の世界とは裏腹に、「へ?」という間に入座、かつ、新人の私でも早々にデビューできたのは、私が取り立てて上達が早いというわけではなく、そんな寄井座事情もありました。

まさに、「習うより慣れろ」。

おかげで、知識としての伝統や文化で頭ががちがちになる前に、経験や体験を通しての伝承に参加しているという感覚を味わうことができています。

定期公演で演じる外題(=演目)は「ととさんの名は十郎兵衛、かかさんはお弓と申します」の台詞で(徳島県人には)おなじみの「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」。

私は、故郷の徳島から大阪へ父母を探す旅をして、先の有名なフレーズを語る9歳のお鶴ちゃんの足を遣っています。

いずれ、別の役割を担うことにもなりますが、今はこの役に愛着を感じています。

「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」の登場人物、お弓さんとお鶴ちゃん。

寄井座に入ったことで、違う世代の方との交流を持ち、なかなか知ることのできない神山の昔の話を聞くことができたり、

生粋の神山弁に触れることができたりと、

「浄瑠璃を知る」「浄瑠璃を演じる」以外にも見識が深まりました。

初めて練習に参加した日に、のんびりとあたたかな雰囲気にほっとしたのと同時に、

大量のブロッコリーをいただいたのも良い思い出です。

上演後にはちょっとした説明と人形と一緒に写真が撮れる写真撮影タイムがあります。右から3番目が私です。

しかしこの人形浄瑠璃、3人の息を合わせる難しさは想像に難くないと思いますが、

意外に体力が必要であることに驚きました。

一観客として舞台を見ている分には軽々操っているように見える人形。

実際はかなり重く(中には10キロを超えるものも)、それを手だけで支え操るのは重労働で、

練習が終わると腕が痛くなることもしばしばです。

というのは私だけかも…と思うほど、座員の皆さんは疲れた様子も見せずに練習も本番もこなしています。すごい。

そして、人形を人間らしく魅せるための所作の一つ一つの難しさ。

何年、何十年と培ってきた技術。

細かい動きに心を砕いた繊細さが、人間以上に人間らしい人形の動きを作るのです。

以上、まだまだひよっこ、人形浄瑠璃を始めて2年足らずの私ですが、

現場で感じたことを交えて人形浄瑠璃についてお伝えいたしました。

ご興味を持たれた方は、

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の定期公演を見にいらしてください。

YouTubeでも動画をご覧になれます。

もちろん、寄井座への入座も大大大歓迎です!!

ご参考

県立阿波十郎兵衛屋敷HP

https://joruri.info/jurobe/

YouTube 阿波十郎兵衛屋敷公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCMNAaN9JDZsHBWTFtUmkgPg