川で育った私が、しずくに流れ着いたはなし

こんにちは。スタッフの藤田です。

神山も梅が咲きはじめ、春の気配を日々感じています。

私は現在、しずくプロジェクトを運営するデザイン会社で働いています。

今回は、私の生い立ちから、川と山にまつわる話をしたいと思います。

川の視点から、山々を見る。

吉野川に抱かれて育った幼少期

私は、徳島県西部の吉野川が悠々と流れる地域で育ちました。

小学6年生のとき親の勧めもあって、「川の学校」という川遊びを体験するキャンプに参加します。

そこは川で遊ぶ子ども=“川ガキ”を育てることを目的として、

吉野川の上流から下流まで1年かけてキャンプをする、少し変わったところでした。

私はここで全国から集まった子どもたちと一緒に、地元の川遊びの達人から、魚の獲り方やナイフの扱いを教わりました。

鮎喰川の魚たち。獲った魚は、命を無駄にしないよう大事に頂く。

キャンプの夜は、焚き火を囲んで、大人たちがむかしの話をしてくれます。

異国の川をカヌーで旅したこと、川の歴史や人との関わりなど、学校では教わってこなかった話がたくさん出ました。

川遊びを教えてくれた大人も、昔は同じ“川ガキ”。

私は彼らの影響を受けて育ちました。

2015年、鮎喰川にて。川遊びを教えてくれた野田知佑さん(右)とキャンプしたとき。(左が私)

川の人は、山を見ていた

学生時代は環境社会学を専攻し、自分が参加してきた野外教育をテーマに勉強しました。そこで見えてきたのは、かつて川遊びを教えてくれた大人たちが、川の未来を考える上で「山」に注目していたことです。

これまで、川の治水(=水害から人命や生活を守る事業)といえば、堤防やダムなどが主流でした。一方で、一部の専門家や市民を中心に、従来の治水技術だけに頼らないあり方が模索され始めます。

そのひとつが、「緑のダム」という概念です。「緑のダム」とは、森林が雨水を地中に蓄え、ゆっくりと流し出す機能を指して使われる言葉です。人工的なダムに頼らずとも自然本来の機能を信じ委ねる選択肢として注目されています。しかし現状では、治水計画に盛り込まれてはいません。それでも、山と川は切っても切り離せない関係であることを示しています。

夏の鮎喰川で泳ぐ。台風後は、川底が洗われて透明度が高くなる。

海外で気づいた、日本の川のすごさ

社会人になってから、驚いたことがあります。

それは、海外の水事情についてです。

私は、数年ほど東南アジアで暮らしていましたが、

現地の川は、経済発展の影響で水質汚染が進んでいました。

2017年ベトナムの首都・ハノイを流れるホン川にて。

コーヒー色の運河、川岸のゴミ、市街地の排水は悪臭が漂う始末。

水道水はお腹を壊すので、飲料水は買わなければなりませんでした。

今まで水に苦労したことがない私にとって、それはショックな出来事でした。

水質が良く、安心して水を飲める環境がどれほど豊かなことか、外に出て気づいたのです。

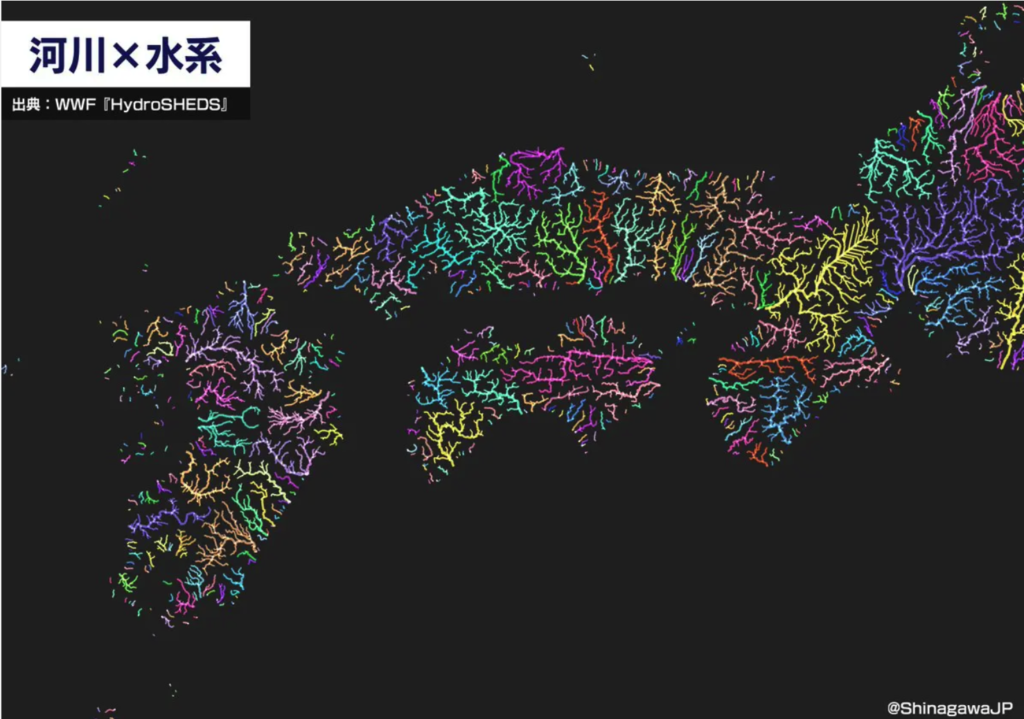

川は大地の血管

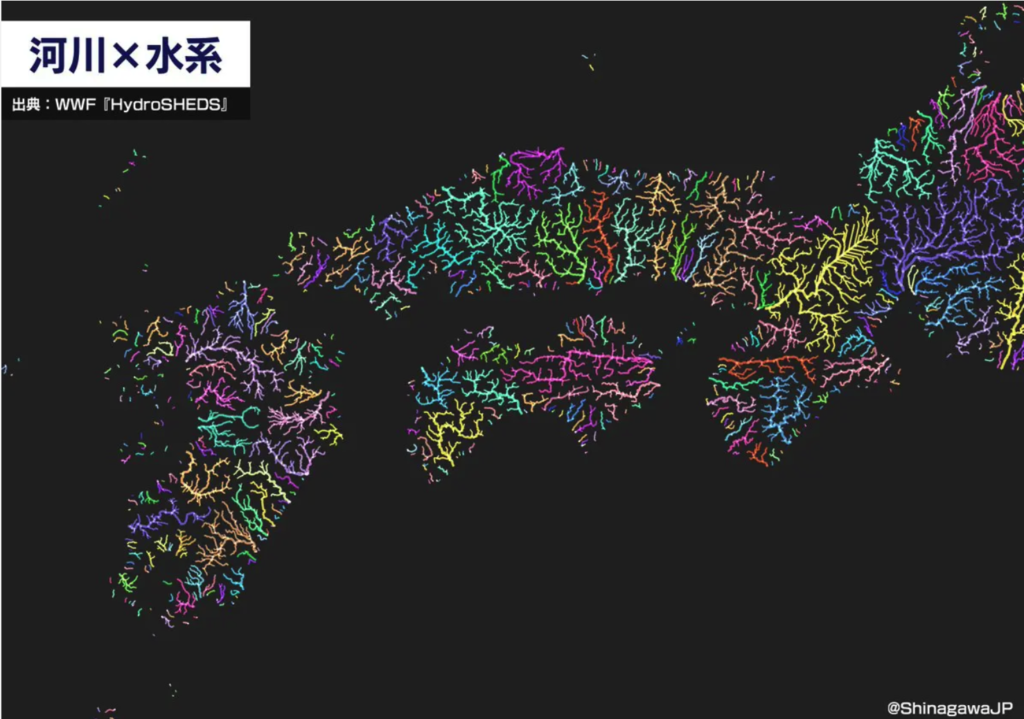

ここに、とても興味深い地図があります。

※2)引用元:https://j-town.net/2021/06/17323623.html?p=all

これは日本列島の川だけをなぞって作られたものです。私たちの暮らす島が、いかに多くの流域で形作られているかがわかります。

大地を身体と例えるなら、川は血管で、森は内臓でしょう。

川の水が減るということは、血管を流れる血の量が減るということです。

人は血液の量が減ると、顔が青白くなったり、目眩がしますよね。同じように、川の水が減ることは、大地そのものがやつれてしまう、というように捉えることもできます。

視点を変えると、当たり前の風景も、見え方が変わってきます。人工的な自治体の区分だけではなく、生態系のつながりや流域全体で捉えることが、自然とともに暮らす上で大事な視点だと感じています。

しずくで働くこと

日本に帰国後、ご縁あってしずくで働くようになりました。川で育った私にとって、この仕事に関わることは、感慨深いものです。

川の水量が多かった時代を、私は知りません。ただ、ひとつ思うのは、しずくの目指す未来を、私もまた見てみたいということです。

ベトナムに行く前、当時の同僚から餞別で貰ったしずくのタンブラー

しずくメンバーの中ではまだまだ新入りの私。

至らないこともありますが、一緒に働く人たちからたくさんの刺激と学びを頂きつつ、しずくと共に歩んで行きたいです。

(※1)森林の「緑のダム」機能の実態と将来展望 蔵治 光一郎

http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/~kuraji/BR/data/JapanChinaWaterForum.pdf

(※2)https://j-town.net/2021/06/17323623.html?p=all

<追記>

2022年3月27日、カヌーイスト・作家の野田知佑さんが、84歳でお亡くなりになりました。

野田さんが校長を務めていた「川の学校」には、しずく代表・廣瀬の子どもたちや、スタッフの藤田が参加し、川遊びの魅力を教わりました。

また今年の1月には、BE-PALの「のんびり行こうぜ」という連載エッセイにてしずくの活動を取り上げて頂いたこともあり、突然の訃報に信じられない気持ちでいっぱいです。

世界中の川を旅した野田さんは、四国の川をとても気に入っていました。

「川を大事にするとはどういうことか」

野田さんの精神に今一度立ち返り、これからも歩んでいきたいと思います。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

神山しずくプロジェクト一同

1年に1度の大仕事。SHIZQの材料調達

こんにちは。しずくスタッフの東條です。

神山では蝋梅に続き、桃や梅の花も咲きはじめ、春の足音を少しずつ感じる毎日です。

この冬、しずくチームは年に1度の大事な仕事「材料調達」を無事に終えました。

今年も安心して春を迎えられそうでホッとしています。

そんなわけで今回は、わたしたちの製品づくりで欠かせない「材料調達」についてお届けしたいと思います。

材料調達がしずくにとって年に1度の大事な仕事なのは、乾燥に1年半を要するからです。

未来を見据えて準備をしなければなりません。どの器をどれくらい作り、届けたいのか、しずくチームで話し合いを始めるのが10月中頃。その数から何本の杉の木が必要かが決まり、木を切る日取りを調整し、仕事が始まります。

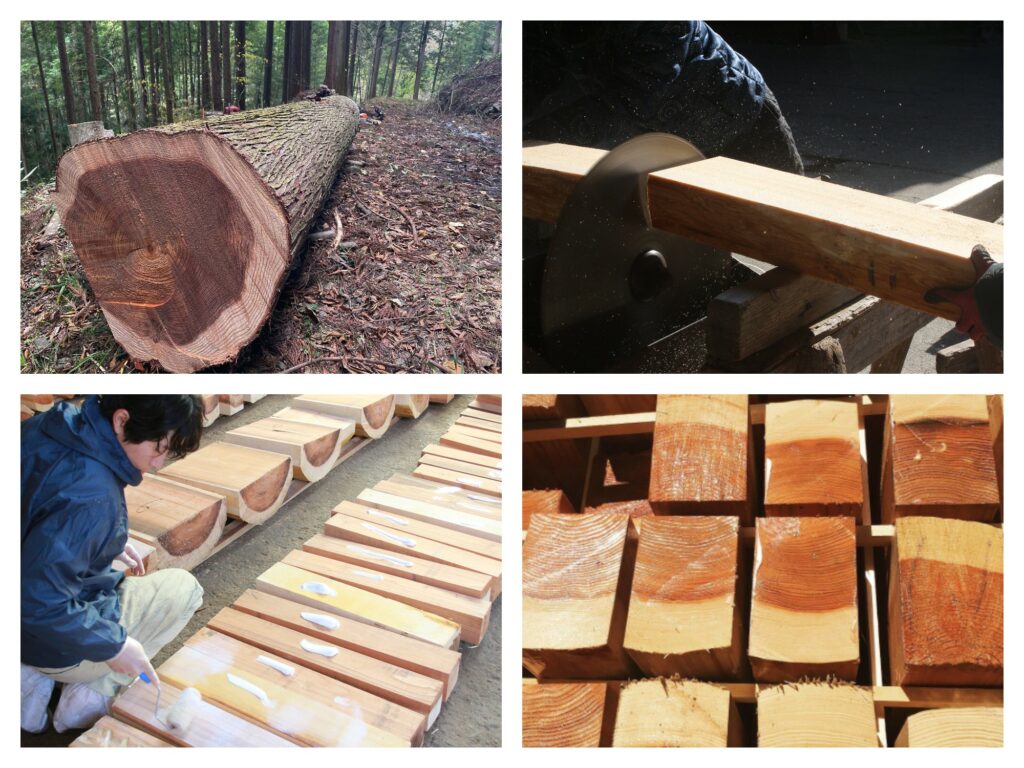

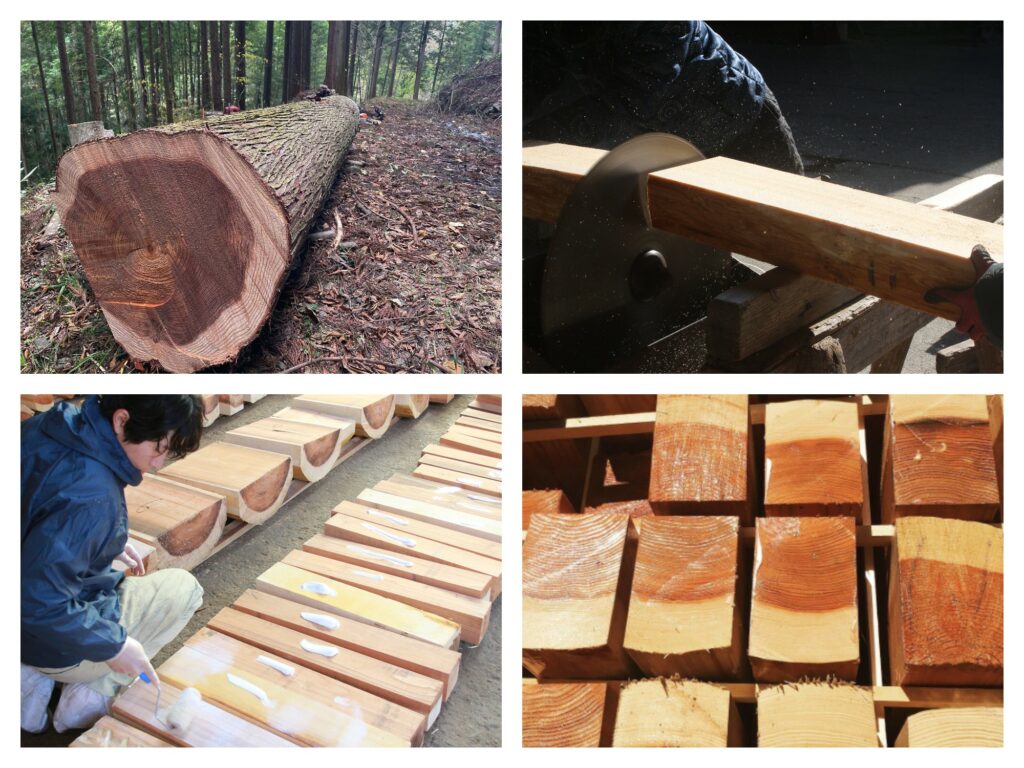

この仕事は大きく「伐採」「製材」「割れ止め塗布」「収納・乾燥」と4つの工程に分かれます。

が、それぞれの工程の中にも大事な作業がいくつもあり、すべて合わせると15工程ほど…。

「伐採」では枝打ち、玉切り、山から製材所への運搬。「製材」では、木の皮に挟まった石を取り、大きな製材機械で丸太から角材へ、そして長尺材から短尺材へ順繰りに製材、パレットに積み倉庫へ…と、とにかく1つの工程だけでも大変な作業なのです。

大変だけれど、1つ1つの作業をみんなで考え、やりきることでSHIZQの器が生まれます。

伐採

立木はおよそ2tの重さ。はじめの伐採では、倒し方や倒す場所によって、その衝撃から木の内部が割れてしまうことも。そうなると器にはできないので、できるだけ自分たちで切り、現場に立ち会うことを大事にしています。

そんなわたしたちに立ち上げ当初から協力してくれるのは、金泉製材の金泉さん。

斜面に生えた木をどう倒すのが良いか。倒した木はどのように運び出すのか…。

木の命をいただくために、時には命の危険も伴う、「木を切る」ということ。現場に出ないと決して分からない重みと尊さ。

「しずくのために切らせていただきます」

そう言って、杉を切る金泉さんの姿に、ただ単に材料調達ではなく、自然とともに生きること、そして山から頂いたものを次へ繋ぐことを肌で学ぶ貴重な経験になっています。

製材

SHIZQの木取りは、一般的な方法とは全く異なる柾目(まさめ)取り。杉の赤白のツートンカラーを美しく活かすための特別な取り方です。切ってしまえば後戻りできない一発勝負。取り方を間違えれば価値が大きく変わってしまうため、事前の念入りな計画が必要です。

割れ止め塗布

製材後、1年半の乾燥の過程で木が収縮し割れるのを防ぐための割れ止めを行います。SHIZQの器は手に取るもの。少しの割れにも注意が必要です。割れが入りやすい面は丁寧に、1本1本ムラなく塗っていきます。この長さにして1本が約5kg、ようやく一人で持てる大きさです。これが約400本。並べるだけでも大変な力仕事です。

収納・乾燥

塗布部分が乾燥したら、乾きやすいように立ててパレットに収納し、1年半自然乾燥させます。建材では多少の割れは問題無く、人工的に一気に乾燥させることもありますが、SHIZQの器では自然のスピードに私たちが寄り添い、ゆっくりと木の状態を整えてあげます。

こうしてSHIZQの材料調達は終了です。

1年半の乾燥を終えた後、ろくろ職人によって器へと形を変えて行きます。

手に取っていただくまで長く大変な道のり。ですが、木を切るそんなはじめの作業から関わることはわたしたちにとって宝物のような経験です。自然のものを扱うことの有りがたさと難しさ。それを体験しているからこそ、みなさんに届けられるものがあると思っています。

ご自宅にあるSHIZQの器を手に取って、神山の山のことを思い馳せていただけたら嬉しいです。

過去のブログでは、より詳しく材料調達の模様をお届けしています。

「伐採編」は店長・佐坂、「製材編」は職人・藤本がそれぞれの視点でレポートしています。

こちらもぜひ読んでみてくださいね。

想いを繋ぐものづくり。《伐採編》

想いを繋ぐものづくり。《製材編》

現役大学生の僕がSHIZQの職人を目指した理由《後編》

こんにちは。神山しずくプロジェクトの佐坂です。

今日は節分ですね。節分という言葉には、「季節を分ける」という意味があるのだそう。

昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされたようです。

そのため、春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったそうです。

そう考えるとなんだか明日は新しい気持ちで1日が始められそうな気がしますね。

今回は前回に引き続き、2021年9月に入社した職人見習いの鈴木くんのインタビューの後編をお届けします。

前編ではしずくとの出会いや、どうして職人になろうと思ったのか、木工職人について今感じていることなど、たっぷりな内容でお届けしました。

詰め込み過ぎていたかな・・と不安に思っていた矢先、「メルマガ・ブログを楽しく読ませていただきました。内容が充実していて、後編も楽しみにしています」と、激励のメールを送ってくださった方がいらっしゃり、とても嬉しく有り難かったです。

後編では、現役大学生でしずくに入ることをなぜ決めたのか、都会から移住してきて今の神山暮らしをどう感じているか、目指す人間像など、さらに核心に触れる内容になっております。

topics

・現役大学生でしずくに入った理由

・しずくに入社してみて見えたもの

・神山で暮らしてみて実感したこと

・伐採作業に立ち会って芽生えた覚悟

・目指す人間像

このインタビューが皆さまの何かを想うきっかけになることが出来たら嬉しいです。

前編はこちら

▶︎現役大学生でしずくに入った理由

ー しずくは職人募集を2021年にしていたので、鈴木くんは在学中のまましずくに入ってきたけど、そのことに対して躊躇は無かった?

卒業まで待って欲しいという選択肢は無かった?

初めてリモートで話した時、実は卒業まで待ってと説得しようかと考えました。というのも、大学を卒業してから引っ越して働き始めるのが普通だと思っていたからです。

でも、説得しようと色々理由をつけるよりも、自分の思い込みを変える方が遥かに簡単だと気付いてからは躊躇する気持ちは無くなりました。

「そもそも卒業まで待つ必要ある?」って自問したけど特に答えがありませんでした。

もし、もう一つのルートになっていたとしたら、今よりもっと多くの趣味のスプーンを削れていたかもしれないけど、毎日山の中を散策したりご近所さんに大工仕事を教えてもらうことはなかったはずです。

「大学生のうちにもっと遊んでおかなくてよかったの?」ってよく聞かれます。

もっと遊びたかったです、なので神山に来ました。

ー しっかり自分と向き合って出した答えは納得ができるし、そうする事で覚悟が持てるんだろうね。

師匠の藤本とお昼休憩に山を散策

師匠の藤本とお昼休憩に山を散策

▶︎しずくに入社してみて見えたもの

ー しずくに入社する前と、入社後のイメージって何か変わったところはある?

大きく変わったことはないです。

でも輪郭がもっと見えるようになったという意味では変わったかもしれない。

プライベートの時間も共有していく中で、メンバーの「人となり」が分かるようになったことが大きいです。

みんな特技とか趣味が豊富なので仕事に関わること以外も色々と教えてもらっています。

ー もうだいぶ馴染んでいるよね。初めは緊張してたかな?

特に緊張はしてなかったです。初めて会った日から一緒にご飯食べたりしていましたし、それだけ皆がオープンに接してくれたので。

ー すごいね。(笑)

「オープンさ」というのはすべてを話そうとすることではなくて、「偽らない」っていうことだと思うんです。

それって肌感覚で分かるので、大事な決め手でした。

20代を過ごす場所を決めることは、結構な一大決断でしたけど、迷いなくできたのはそういうところにあります。

ー それを肌で感じ取れて良かった。

はい。あと、モノづくりって結構アナログかなって思っていたんですけど、製作計画や他部門の仕事内容をオンラインで可視化できる仕組みがあって安心材料になりました。

また、一人一人の気持ちと意見が共有できる機会が定期的にある。

それは組織としてとても大事なことだと思います。

ー 可視化できるシステムは最初から完璧に出来ていた訳じゃないけど、東條(工房マネージャー)が構築していってくれて。新しいショップが出来たということもあって、SHIZQがどんどん一人歩きしないように、いろんな角度から誠意を持って向き合っていかないといけないというのがみんなの中であったんだと思うんだよね。

なるほどですね。今、藤本さんが製作に全集中して、僕がぐい呑みを削る練習ができているのも東條さんが全体を上手くマネジメントしてくれているからですね。

ー 役割がちゃんと分かっていることも安心材料のひとつだよね。販売担当で入社した私は、2020年のコロナ当初、少し不安になった時があって。お店もしばらく閉めることになり、自分の役割が分からなくなりそうな時期もあったけど、その時に、他のスタッフのお手伝いをやらせてもらって。みんなの役割が分かったり、しずく全体の事や、自分とも向き合えて、今思えばとても良い時間だったと思う。

しずくチームとお世話になっている金泉製材さんと

しずくチームとお世話になっている金泉製材さんと

▶︎神山で暮らして実感したこと

ー 兵庫から移住してきて、4ヶ月だね。神山での暮らしはどう?居心地はいい?

めっちゃいいです。身体がめっちゃ元気です。

ー そんなに身体の調子悪かった?(笑)

悪かったわけじゃないんですけど(笑)

今住んでる家の周りは騒音が全くないし、湿潤な気候でとても快適です。引っ越して数日目の夜に空を見たら、天の川がくっきり見えて目を擦りました。生まれ育った地元は夜も明るかったので星が綺麗に見えるのが嬉しいです。

今の神山での暮らしを一言で表すなら「健康的」

ー 体調が良いのが移住してまず感じたこと?

第一印象はそうですね。

他には、人と会うことがとても増えました。

ー どういうきっかけで人に出会うの?

偶然の出会いが多い気がします。地域の集まりや散歩中とか、週末のSHIZQ STOREで大学生の友人ができたときは嬉しかった。

ー コミュニティ面で不安がある移住者も多いなかで、鈴木くんは早くから馴染んでいる感じだけど、どうやってコミュニケーションをとっていっているの?

移住する1日前に、僕に初めて英語を教えてくれた先生が「気持ちがあってはじめて縁は繋がるねんで」と教えてくれました。

僕は自分から「コンコン、友達になりましょう〜」という感じではないけれど、例えば、たまたま佐坂さんが誰かを紹介してくれた時などに「その人のことを知りたい、話したい」という気持ちがあって次に繋がっているのかなと思います。

なので自然と、色々な職業や年齢層、背景を持つ人達と知り合うことになります。

ー 資本となる身体が原動力となり、そこに気持ちが重なって、人付き合いも充実しているんだね。生活において不便はない?

最初はありました。今も探せば出てきます。(笑)

幸いなことに、自由に改修できる家を選べたので、地元の大工さんの知恵を借りたり、古材を再利用したりして少しずつ改装しています。

家は買うものだと思い込んでいましたが、作って直していけるものなんですね。

仲良くなった大工さんに小屋を建てるのを教えてもらっている様子

▶︎伐採作業に立ち会って芽生えた覚悟

ー 2021年末初めてしずくの伐採作業に立ち合ったんだよね。現場はどうだった?

大径木が倒れる振動を足裏から脳天まで全身で感じました。切る姿を見て、かっこいいと思ったし、林業を担う一員になれた気がしました。

ここに来るまで日本が抱えている林業の問題は少し知ってはいたけど、遠いことのようにしか思えなかった。それが今回の伐採を経験して、自分事として捉えられるようになりました。

伐採初日は寝付けなかったです。なんか脳内麻薬みたいなのが出ているのが分かって。(笑)伐採が終わった翌日の夕方5時くらい、工房で作業していると藤本さんが立ち上がってキョロキョロしていたんです。

そしたら「早めに終わるわ、鈴木くんも疲れていると思うよ」と言われたんですね。

それで「あ、自分疲れてるのか、休まな」と気づきました。

ー そのくらい山での2日間は非日常だったんだね。

はい。倒れた木を触ったらすごくしっとりしていて、こんなに水分を蓄えてるのかとビックリしました。香りも生っぽくて、薄皮をめくって食べたんです。そしたら樹液のせいか少し甘くて。

記念的な2日間でした。

しずくに来て初めての伐採作業

ー 伐採にいくと改めて杉の美しさを感じるよね。伐採したての赤と白の木目の美しさはすごい。食べたことはないけど(笑)命をいただいているっていうのをすごく感じる場でもあるよね。ひとつとして無駄にしてはいけないなって思うよね。

そうですよね、皮から葉っぱまで余すところなく使える。

なんだか年輪を見る目も変わりました。

ー どんな風に?

年輪って外からは見えないじゃないですか。木を切ったときにだけ見える。

なので木にとっては結構プライバシーなとこですよね。

ー たしかに(笑)

その木が辿ってきた歴史を見れるってすごい。それは僕たち人間にはない。自分の過去のことだって思い返せることはあるけど段々曖昧になっていく。

けれど、木の場合は年輪という形で確かに残っていて、その軌跡を刃物で順になぞっていく。

ー 年輪のことをそんな風に感じているって聞いたのは初めて。けど本当にそうだね。確かにここに何十年もいたことを教えてくれる。

そんな年輪を見ていると、50年前に一所懸命に杉を植えた人たちのことを思う時があります。「頼んだぞ」って想いながら植えていたのかもしれません。

「先祖が残してくれた木を丁寧に使うってどういうことなんやろう」って考えさせられます。

ー 伐採作業をしている金泉さん(しずく立ち上げ当初からお世話になっている自伐林業家の金泉裕幸さん)を間近で見て何か感じたことはある?

「林業は木切るだけと違うんよ、結構考えなダメで、アホではできません」とよく言っていました。ほとんどの木は急な斜面に立っているので、周りの木の位置や運びやすさを考えながら倒す方向を決めていました。

大陸国で見るような平坦で緩やかな森林と、高くて急な日本の山林とでは同じ林業でも意味が違う。現場で作業する人と監督が上手く連携してやる必要があるんだとわかりました。

金泉さんが大径木を切る前に手を合わせていたのも印象的でした。

ー 私も伐採に立ち会うといつも命懸けの作業だと感じる。器にも、作り手側の想いって入ると思うんだよね。その想いって手に取る人にも伝わると思う。

そうですね。お客さんがどんな風に感じるんだろうっていうのもキャッチしたいので、週末にまた店に遊びに行きたいと思います。

ー ぜひ!実際お客さんと話したら、より想いが込もった器が作れるようになると思うし、素晴らしい出会いもたくさんあると思うので。

▶︎目指す人間像

ー では最後の質問。鈴木くんはしずくにいて、神山にいて、これからどんなひとになりたいって思う?

〇〇さんみたいにって、具体的なモデルはないですけど、調和の取れた人がいいと思います。

目の前の今に没頭できる人でありながら、将来のことも自分から遠い範囲のことも考える余裕のある人。

僕が目指す職人像でもあるんですけど、例えばSHIZQの鶴シリーズのように、赤と白の部分、一見対極にある色をどちらも捨てずに両立させていること。

よく言う言葉だと「視野が広い」、包容力のある人とも言うのかな。そういう人間でありたいです。

ー 見える範囲が広いと選択肢も増えるよね。

そうだと思います。自分の意見を持ちながらも、反対派の意見を聞けて、その人が主張する権利をちゃんと守れる人。その上でまた考え直せる人。

ー 頑なにならずにね。

はい。木を扱う仕事はもちろん林業と密接に関係している。

政治も関わってくるし、色んな人の利害を想像していかないといけない中で、多分怒ったり葛藤することもあると思います。

そういうときにYesとNoの意見をどっちも踏まえて、自分が納得できる選択をしていきたいです。

SHIZQの鶴カップを持ちながら目指す人間像について語っています

ー たしかにすごく大切なことだね。気持ちって凝り偏ってきたりするから、年齢を重ねていくごとに。色んなものを守るために偏っていったり、それは自分も含めて。地元の方がお店に来てくれた時に「神山の山を綺麗にしてくれてありがとう」って言ってもらったことがあるんだけど、その時はびっくりしたし、感動した。こういう言葉をいただいたことは忘れてはいけないと思った。

それは嬉しいなぁ。僕もお店で偶然会った人から「地元で『食べれる森づくり』をテーマに計画していて、しずくの活動から刺激をもらった」と聞いた時はワクワクしたし、嬉しかった。全国各地で同じような動きがジワジワと広がっていってほしい。

どんな些細な仕事でも、どこのどの人に伝わるか分からないし、誰かの何かのきっかけになるかもしれない、と改めて思います。

ー 本当だね。これからも鈴木くんにエールを送り続けるし、100年後も神山の山や川が美しくあるよう、一緒にSHIZQを継続し、守っていきましょう。

いきましょう!

このインタビューを通してあらためて鈴木くんは賢明な人だと思いました。

どんなことにも興味を持って、知ること、学ぶことを心の底から楽しんでいる。

それをとてもナチュラルに且つ積極的に。

色んなところにアンテナを張って感じ取り、そしてその感じたものに対して「正直」に生きている。

私はしずくに来て2021年秋に丸2年が経ちました。

正直、最近は新しいことに挑戦することに臆病になっている自分がいました。

ですが、彼との対話が楽しみながらチャレンジするということを、思い出させてくれました。

3年目の今、日々を慈しみ、観察し、心動いたことを確かめながら、挑戦することを忘れずに過ごしていきたいと思います。

現役大学生の僕がSHIZQの職人を目指した理由《前編》

こんにちは。神山しずくプロジェクトの佐坂です。

2022年が始まって早くも1ヶ月ですね。年々、月日の流れの早さを感じますが、歳を重ねるごとに貴重だなぁと感じるようになった1日の限られた時間。あたりまえじゃないこの日常を日々大切に過ごしていきたいと思います。

そうして最近、そんな風に思う私の気持ちに拍車をかけてくれる存在がしずくに現れました。

昨年9月、職人見習いとして入社した、まだ現役大学四年生の鈴木くん。

しずくに仲間入りしてもうすぐ半年になる彼。

ふわふわのスポンジのように日々これでもかというぐらい吸収し、神山での暮らしも私たちの想像を超えて、満喫しまくっております。

鈴木くんは今楽しい?と聞いたら

「joyというよりpleasureです。」と答えた彼。

その答えに、今の彼の全ての気持ちがぎゅっと詰まっているような気がしました。

そんな鈴木くんがどうしてしずくを知ったのか、なぜしずくに入社を決めたのか、なぜ木工職人を目指すのかなど、今聞きたいことをすべて聞いてみました。

彼の中で伝えたい思いがたくさん込み上げ、当初考えていた倍のインタビュー内容になりました。

インタビューを終えたあとは、私自身、しずくのこと、自分のことを改めて見つめ直すようになっていました。

大袈裟かもしれませんが、今の自分の指針になるようなものでもあり、20代のあの頃や、入社した当時のこと、忘れかけていたものも取り戻させてくれる時間でもありました。

今回はそのうちの前編をご紹介。

topics

・育った環境

・どうしてしずくと出会ったのか

・ものづくりとの出会い

・しずくで働きたい気持ちが確信に変わったとき

・木工ろくろ職人について思うこと

誠心誠意、語ってくれた今の彼のリアルな気持ち。

覗いていただけたら嬉しいです。

▶︎育った環境

ー 鈴木くんはどんなところで育ったの?

僕が育ったのは下町です。子どもと学校が多くて、芸人みたいな友達がたくさんいました。これからどんどん人口が増えていく、都心へのアクセスが良いところです。

ー じゃあ職人さんも身近にいた?

いえ、いませんでした。特に伝統工芸品を作るような工場は身近にはなかったです。

ー そんな環境の中、子供の頃になりたい職業はあった?

1番最初は大工さんでした。めっちゃ小さい時に。

ー それはどうして?

7歳ぐらいのときに家を建てているのを見たんです。実家が新築を建てるタイミングで。そしたら家の骨組みだけの状態に人が登っていて、トントンしているところを見て、すごい!と思いました。

でも、その後は「これに向かって」っていう職業はイメージしていなかったです。

ー そうなんだね、じゃあ小中高の時になにか打ち込んだことってある?

中学校は水泳でした。高校は、当時だれもバッジを着けていなかった時にSDGsなどの国連関連の授業が多くありました。その学科に入るために高校を選んだんですけど、英語のスピーチや暗唱大会、ディベートっていう一個の論題に対して賛成か反対かチームで議論しあう、言葉のスポーツとも言われるんですけど、それを約一年半くらい取り組んでいて、クラスの有志でチームを組んで県や地方の大会に出ていました。楽しくて、真っ暗になって学校が閉まるまで練習していました。

ー 鈴木くんは英語が堪能だけど、そのときに語学力が身についた感じ?

語学力単体もあるし、言葉の選び方、意見の伝え方などが満遍なく、まったく無かったところから身についたと思います。

ー 自分を発表する場だし、誤解がないように伝えることも大切になってくるよね。

それはとても大切なことだし、10代半ばで学べて良かったと思います。

高校2年のときのスピーチ大会、題は「A Big Change Through English」

高校2年のときのスピーチ大会、題は「A Big Change Through English」

ー そこから大学に入って、大学で学んでいたことは何だったの?

大学の専攻は経営学で、その中でも一番好きだったのが統計学です。

ほかには、人の心理に関わる分野のクラスをよくとっていました。

ー 心理学みたいなことも学んでいたってこと?

授業はそこまで専門的ではなかったけど、書籍を読んだりしていて興味は尽きなかったです。

集団の心理とか自分の心理、統計学もそうだけど、なんで人は騙されるんだとか、どうやったら人は勘違いしてしまうのか、そういうことに興味がありました。

ー そういうことを学びながら、今も学び途中の大学生だけど、どうして木工ろくろに興味を持ったの?

実は木工ろくろについてはしずくを知るまで全く知らなかったです。それまでコップやお椀がどういう機械を使って作られているかさえも知らなかったです。

▶︎しずくを知ったきっかけ

ー じゃあどうしてしずくを知ったの?

しずくを知ったのは偶然、神山町の企業や事業を紹介している媒体をみて。

ー 神山町に興味を持って見たの?

当初は神山町も知らなかったです。たしか就職活動中の仕事探しの途中で知りました。

仕事探す時っていろんな角度があって。たとえば自分の向き不向きから探す人もいれば、業界研究といって業界別に見ていくっていう方法もある。

僕は住むところが大事という基準があって、場所探しから始めてたんですよ。森が近くて、空気が綺麗とか、いくつかの要素が自分の中でありました。これだけは絶対大事にしたいという条件でした。

「サテライトオフィス」や「里山」というキーワードで全国の山間地域を調べていたら神山町のことを特集している記事を見つけました。

様々な企業やプロジェクトが紹介されている中でしずくが目にとまりました。

「どういう環境に住むのか」「どういう人と働きたいか」「どのくらいの規模の仕事がしたいか」などの条件が当てはまったのがしずくだったんです。

木工品製作にも少し経験があったのも重なり、自分の中に一本の軸が通った感覚がありました。

そこからしずくのことをリサーチしていきました。

ー どうして住むとことろが大事だっていう基準があったの?

1回住み始めるとなかなか直ぐには移動できないし、環境から受ける影響って気づけない事も含めて結構たくさんあると思ったんです。だから、これは外せないって条件だけはちゃんと持って、暮らす場所を決めたかったんです。

▶︎ものづくりとの出会い

ー 木工製作したことがあると言っていたけど、いつどこで?

3年前の2018年に米国のワシントン州にある大学に留学していたとき、最後の学期で取った木工の授業です。

自分でモノを作りたいと思って。担当の教授と話して、今までの学生がどんな作品を作ってきたのか見せてもらいました。これは自分でも出来るかもと思い受講を決めました。

そのときに初めて自分のデザインしたものを、自分の手でなんとかして作ったという経験が自分の中で大きくて。

帰国してからも、木とモノ作りにどこかで関わって行きたいなと強く思っていました。

やっぱり楽しいしやめられなくて、ホームセンターで買った木でスプーンを削ったりしていました。

ー そのクラスでは何を作ったの?

スツールという背もたれのない高めの椅子を楓の一枚板から作りました。釘や接着剤を使わずに木を組んで接合する「ほぞ継ぎ」を学べて、授業では日本に古くからある木霊という概念について話し合ったりしました。この経験は原点だったと思います。

当時製作したスツール

当時製作したスツール

▶︎しずくで働きたい気持ちが確信に変わったとき

ー そういうことが根本にあったらからしずくにも興味を持ってくれて、見つけてくれたんだね。その時はしずくは職人募集していた?

はい、でもその時は応募しようとはまだ決めなかったです。

まず会いたかった。どんな人たちが働いているか。ブログ等々も読みこんで顔が見える会社だとは思ったけど、実際に行けていないのは引っかかっていて。

なので、会いたいと思ってもらえるように「はじめまして」のメールを作って送りました。

返事があって、リモートで廣瀬さん(代表)と朋美さん(主任)と話をしました。そのときに運営者がどういう考えを持っているかなどが聞けて、目指しているビジョンがよりクッキリ見えました。

その後、訪問のために神山行きが決まり、工房とショップ、伐採をしている金泉さんの山を案内してもらいました。軽トラで結構高いところまで行って見渡した山脈の景色は色濃く記憶に残っています。

ー しずくの考え方で共感したところは?

水の保全を含めた山林環境全体を良くしていくというスケールの大きさを感じたときに、すごく意義を感じられる仕事だと思いました。

手に収まるサイズのものを作りながらも、自分たちが生きていられるよりも先のことを考えている。すごい広大な仕事だと思いました。

ー リモートでも対話して、実際に神山にきてみてここで働きたいという確信に変わった?

迷いはなかったです。職人候補に応募するという決断は、とても「正直な感じ」がしました。

これ以外にぴったりな言葉が見当たらないですけど(笑)

ー 不安要素はなかった?

木工ろくろの経験は全くなかったのでそこは少しありました。

ただ、それ以外の部分については、メンバーのみんなのオープンさもあって心配なところはありませんでした。

ー 同世代の大卒の一般的な進路とは結構違うけど、そこの不安はなかった?

全くなかったです。それはぼくが空気読めないからとかではなくて、周りの環境の影響が大きかったと思います。

「こういう大学を出たんだからこういう仕事をしなさい」と言ってくる人がほとんどいなかった。

同級生はオープンマインドな友達が多かったし、様々な職業をしている知人や親戚が国内外にいて、職業選択を自由に考えられていた。恵まれていたと思います。

ー いろんな選択肢があったんだね。

はい。でも、葛藤はしました。

金銭的な部分はもちろん大事だし、今まで親が僕の教育に投資してくれたコストが最大限活かされないかもしれないと考えたこともありました。

でも、それはいずれにせよ自分がどう繋げていくか次第だと思います。

▶︎木工ろくろ職人について

ー しずくに入社してもうすぐ半年になるけど、今改めて職人についてどう思う?

昔から職人に魅力を感じていました。いま藤本さんと彼の師匠の宮竹さんを見て、職人というのは職業ではなくて「生き方そのもののこと」なんだと思います。

藤本さんとは色んな話をするなかで「職人的な視点だなあ」と思うことがよくあります。

藤本さんは高い技術と集中力を持ち合わせているだけではなくて、塗装の職人・漆の職人・神山杉の山主など、しずくに関わる他の職人と連携していて、製品のスタートからゴールまで全体を想像しながら製作をしている。見えている範囲が練習生の僕とは違う。

ー 藤本くんは自分の立ち位置をしっかり見つめているよね。あと宮竹さんはよく身体の使い方について教えてくれると言ってたよね。

はじめて宮竹さんに会った時「一芸に秀でることは多芸に通ずる」ということを言っていました。筋肉の話、指と神経の関係など、身体の機能を基点にろくろの技術を説明していた様子は驚きでした。一つの対象を追求していくと抽象度が上がって他のあらゆる事との繋がりが見い出せるようになるのだと思います。なので例え話がとても上手いです。

ー 宮竹さんから学ぶことも多いんだね。

はい。ゆくゆくは分野の違う職人とも交流して学んでいきたい、これからの楽しみです。

宮竹さんの工房にて

ー 師匠の藤本くんを身近に見て何か感じた事はある?

思ったより遠いな、と。その人がしている難易度の高さや正確さを、修行を始めてやっと分かるようになりました。藤本さんが師匠でよかったと思う。

ー それはどうして?

いつも色々な話をするのが楽しいし、モノマネで笑かしたりもしてくれます。(笑)

また、絶妙なタイミングで助言をくれるんですね。

常に隣に立って見て、というのはないけど、それだからこそ自分で考えるべき所と教えを乞うべき所の境界が見えやすい。

技術的なことよりも、「こういうことがあった時、こう考えたら後々近道になる」という事を学んでいます。

技術的な事って分けたら細かいとこまで大量にあって、情報過多で頭がパンクしちゃいやすい。そんな中、藤本さんは「考え方や姿勢」を優先して最初の段階で教えてくれました。それは今僕が持ってる一番強い武器かもしれないです。

ー 例えばどんな内容がある?

これは刃物鍛治をしているときに教わったことで、「誰が何を言っていても、まずは目の前で起こっていることを、よく観察して自分の頭で考えること。」

握っている手に伝わる振動、聞こえる音、自分の色覚で見える炎の色。これらがおそらく唯一最も確からしいことですよね。取り扱い可能な範囲というか。

こういった事を基点にすると、最終的には間違っていたとしても「〜が大事だから〇〇に注意する」という風に自分で主体的に進められて、良し悪しの基準も見えやすくなると思います。

ー 初めの頃、私は商品の梱包を上手くできなくて。そんな時、彼に一度教えてもらっただけでできるようになったんだよね。人がどこに困っているのかを把握するのが早くて、教えるのが上手なんだと思うんだよね。

僕はたまに、説明が上手い人ってそれができなかった人なんだろうなって思う事があります。最初はできなかったけど試行錯誤して獲得した人は言葉で説明できる。

逆に初めからできる人は上手く言葉で言えない場合が多い。日本語を後から学習して身につけた外国人の方が助詞の説明が上手、、みたいな。

▶︎木工ろくろ職人の修行をはじめてみて

ー 木工ろくろの修行をはじめて苦しかったことはある?

苦しかったことはないけど、悔しいことは多々あります。週5であります。

削っているときに今日はこの一点に絞ってがんばろうとしてやっても出来なかった時とか、その1点に注意がいきすぎてあと一歩のところでミスして割れちゃった時とか。

3個削って、今回はうまくいったと思ってたら4個目でまったくうまくできなかった時に、たまたま木の条件がよかっただけだったことを知って勘違いしていた時とか。

それは悔しいですね。

ー 同じ杉でも材によって個体差があって全然違うんだよね。

はい。僕は杉以外の木をまだ削ったことがないけれど、杉の横目で自分で作った刃物でぐい呑みを練習していて、やっと個体間の違いが少しわかってきました。

きれいにできない時、刃物の当て方・切れ味か、または木の素材による違いかがようやく判別できるようになってきました。

まだどっちかわからないときもあります。

けれど悔しいから、なんでダメなんだろうって考えられるので、様々な失敗を修行中に重ねられるといいと思います。

師匠の藤本くんとしずくラボにて

ー そもそもスツール作りが一番のきっかけで木工に興味を持ったと言っていたけど、いざ木工ろくろをやってみてどう?スツール作りとは全然工程が違うよね。

同じ木工製作でも違う魅力を感じます。

なんでかなと思ったら、椅子の製作は組み立てる工程ですよね。バラバラの複数のパーツを計算して繋げて一個のモノに仕上げる工程。一方で、ろくろの場合は、一個の塊を減らして減らして完成させる。

削り始めたら2度と戻れない。ぽろっと落ちてもくっつけられない。刃物が食い込んで破裂したりもする。戻れないことに美しさを感じます。

ー じゃあ木工ろくろに触れたときも、スツール作りと同じような衝撃があったのかな?

そうですね、初めてSHIZQを訪れたときに、鶴カップでお茶をいただいたんです。飲んだ時に初めてカップに触れて「触っちゃった」て思いました。(笑)

飲みごごちは飲むまで分からないし、木のコップで何か飲んだこともなかったので「これはいい!」と思いました。

ー カップをみてこれを作る職人になりたいって思えたんだね。

はい。今、木工ろくろを練習していてすごくしっくりきています。

野球で例えると毎日打席が回ってきて、その中で何打数何安打できるか、みたいな。

あと、自分の道具をメンテナンスするということと、メンテナンスするべきかどうかチェックする手間をちゃんとかける。これはその人にしかできない、ちょっと面倒なわけですよ、こまめにチェックするというのは。けどこれを面倒くさがらずに癖づけていく、逐一きちんと確認していく。

そうしていたら速さは後からついてくる。これは宮竹さんから言われた言葉です。

今はもうほんとそればっかり考えています。じゃないと忘れてしまって蔑ろにしてしまいそうなので。そのことにも気が付けないのが一番怖い。

僕はそのプロセスがすごい好きなんです。今まで没頭できたこと全部に当てはまります。だからもしかしたら、木工ろくろじゃなくても良かったのかもしれない。。

「木工ろくろ職人になぜなろうと思ったんですか?」って聞かれたときありますけど、そこからではないんです。

たとえばしずくがろくろ以外のものを使って杉製品を作っていても、同じようなプロセスがそこにあったとしたら、僕はそれをやりたいと思っていたはずです。

自分で試行錯誤して自分で考えて、上達していけるような「何か」に興味があったのだと思います。

ー 打率をどんどん上げていくプロセスが好きなんだね。

打率は例えですけど(笑)でもその瞬間ってやっぱり気持ちいいですよね。満足感もあるし、達成感もある。

ー 鈴木くんって、何やっても、どの職業でも楽しめるかもね。

それを見出せたらですけど、そこまでやらせてもらえない仕事の方が多いかもしれないかもって感じがする。

ー そういうスタンスがある人は、一緒に働いていて必ず伝わると思うから任せてもらえり、チャンスをくれると思うな。

藤本さんは木工ろくろに絞って、しかも杉を削りたいと決めて来ているからそういう人には敵わないと思う所もあります。

ー そうだね、そして藤本くんは、しずくの職人第一人者で、だれもまだ歩いてない道を踏み固めていったのは本当にすごいね。

突進力があってすごい。あ、でも掃除好きは負けないです(笑)

僕、きれい好きというよりは整頓が好きで、自分が集中できる環境も結構自分で分かっていて。刃物作りはもちろん、道具類も身の回りのものを近くにある材料で作る。そうしたら自分らしいものが出来あがる。遊び心も含めて、自分がかっこいいと思えるものを作れる。

そういうのをどんどん増やしていったら仕事のモチベーションが保てて道具にも愛着が湧きます。

しずくラボにて代表廣瀬と、スタッフの東條と

ー そうだね、それによって毎日気持ちよく仕事ができるよね。効率よく。とくにラボは危険も伴う作業も多い分、整理整頓はすごく大切だね。日々忙しくて時間に追われてしまっているけど、掃除できていないことにより作業効率が落ちたりするんだったら、半日だけでも掃除するって決めてしてしまった方が、実は効率よく仕事もできるのかもしれないね。

そうだと思います。掃除って、その場所を好きになる上で一番手っ取り早い毎日できることだと思うんですよね。僕たちは小学校、中学校のときから自分たちが使う場所を自分たちで掃除する。

米国だと学校でcustodianって言われる管理人が掃除をして、自分たちで掃除するのが習慣じゃなかったりする。習慣は思想にも直結してると思うんですね。

水泳部だったときも毎日練習が終わったらプールに礼をして「ありがとう」と言う。大会の会場は選手全員で掃除をして帰る。泳ぐ時間よりも掃除時間の方が長い。

プールはなにも返事はしてくれないけど、場所やものに対する敬意というか、、

今になって意味があったなと思います。

これからもちょっと違った形で自分の仕事に意味を重ねていきたい。

それは些細なことだけど、「ものを作る」人として大事なことだと思います。

前編はここまで。後編ではしずくに入社して改めて感じたこと、そして都会から神山へ移住した彼の今の気持ちなどをお伝えしたいと思います。

前編でもそうですが、彼の想いを大切し、ありのままの言葉を後編でもお届けしたいと思っております。

楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。

▼後編topics:2/3(木)配信予定

・しずくに入社してみて

・神山での暮らし

・どういう職人になりたいか

・伐採作業に立ち会って芽生えた覚悟

新年ご挨拶&田舎暮らし徳島代表に選ばれました。

新年あけましておめでとうございます。

すっかり通常モードに戻りつつあるかと思いますが、改めまして2022年も神山しずくプロジェクトをよろしくお願いいたします。

今年もしずくにとって大きなチャレンジを計画中。今までよりもさらに難易度が高く、お伝えするには時間がかかりそうですが、実現に向けて精一杯取り組んでいこうと思います。

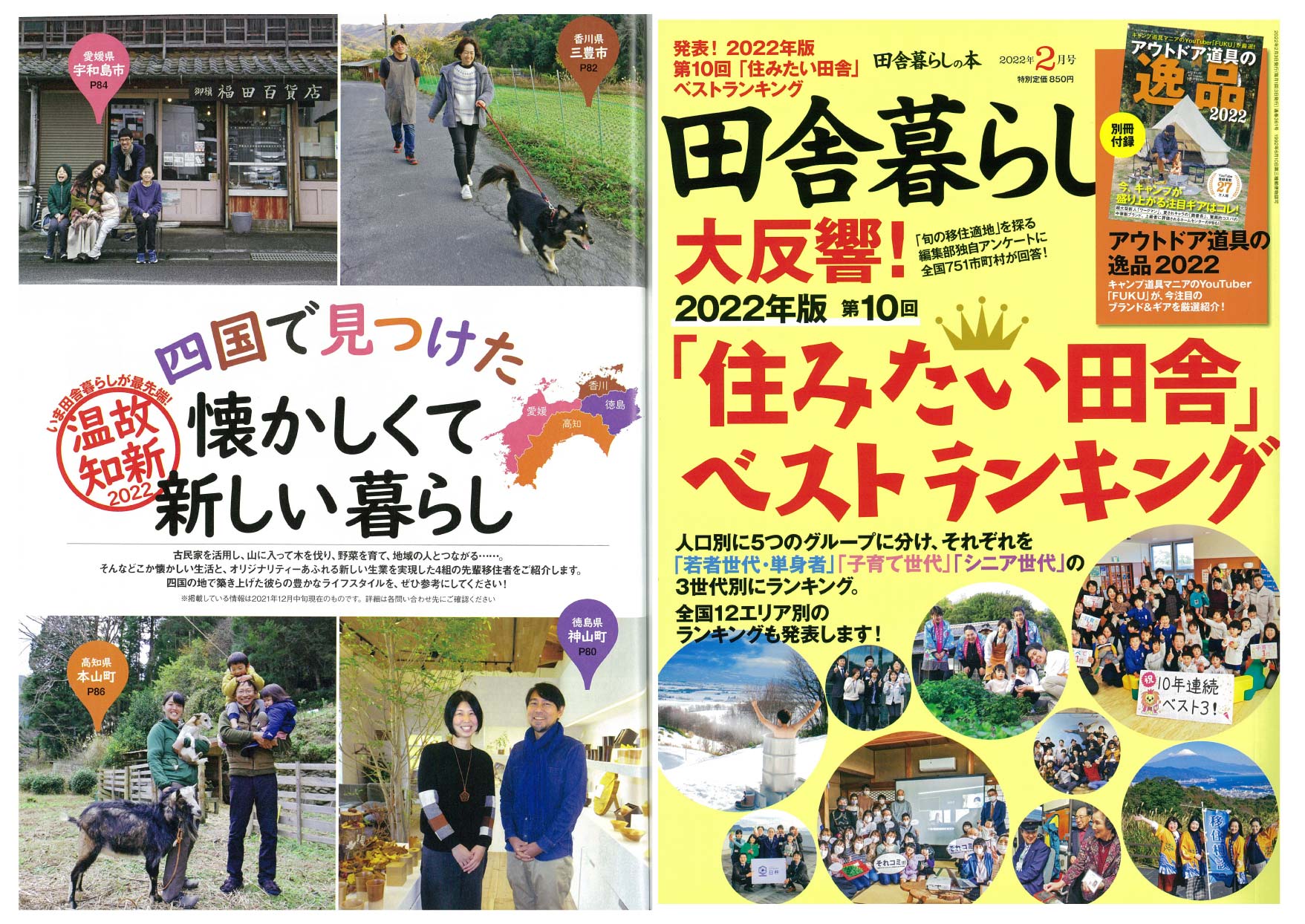

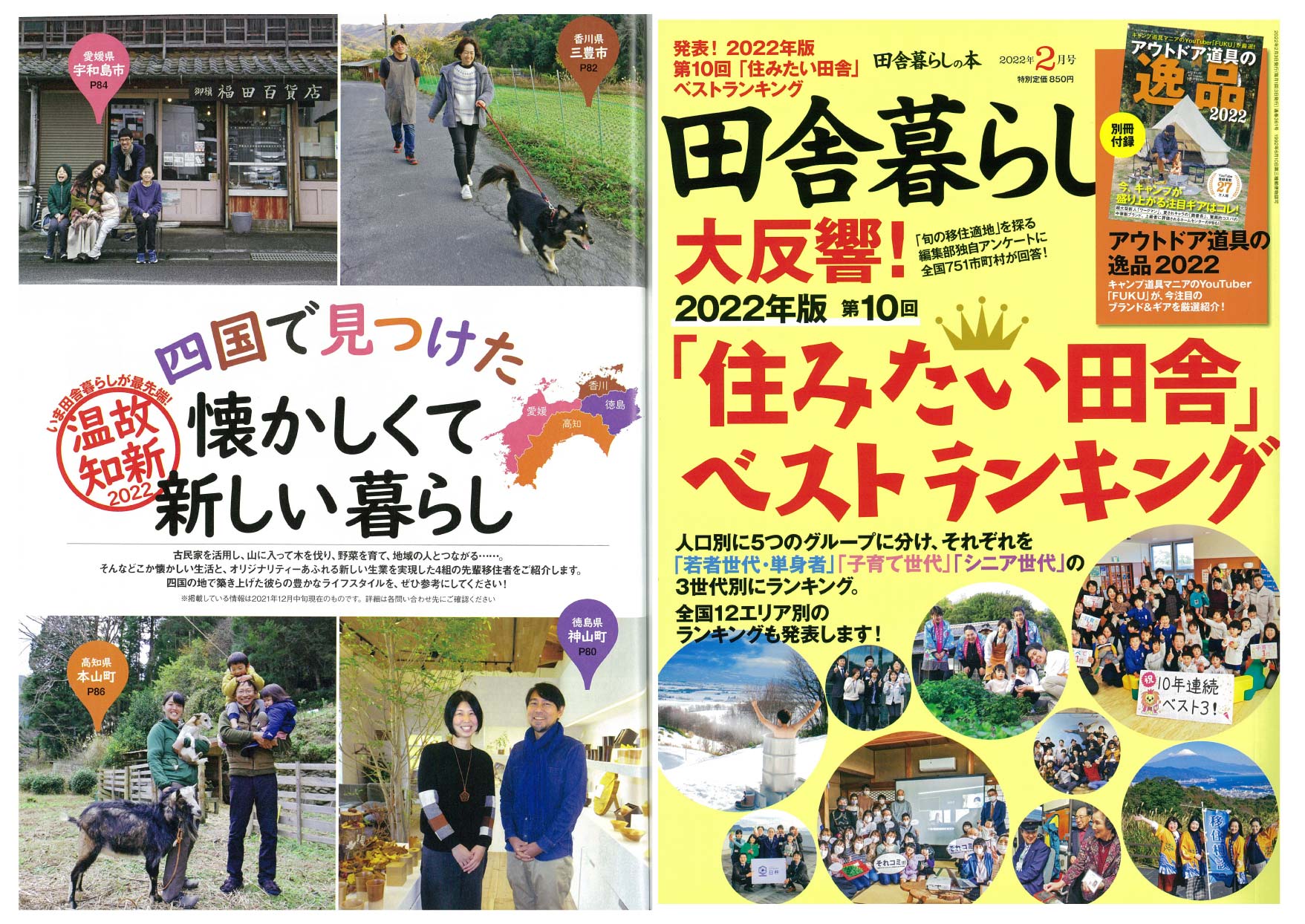

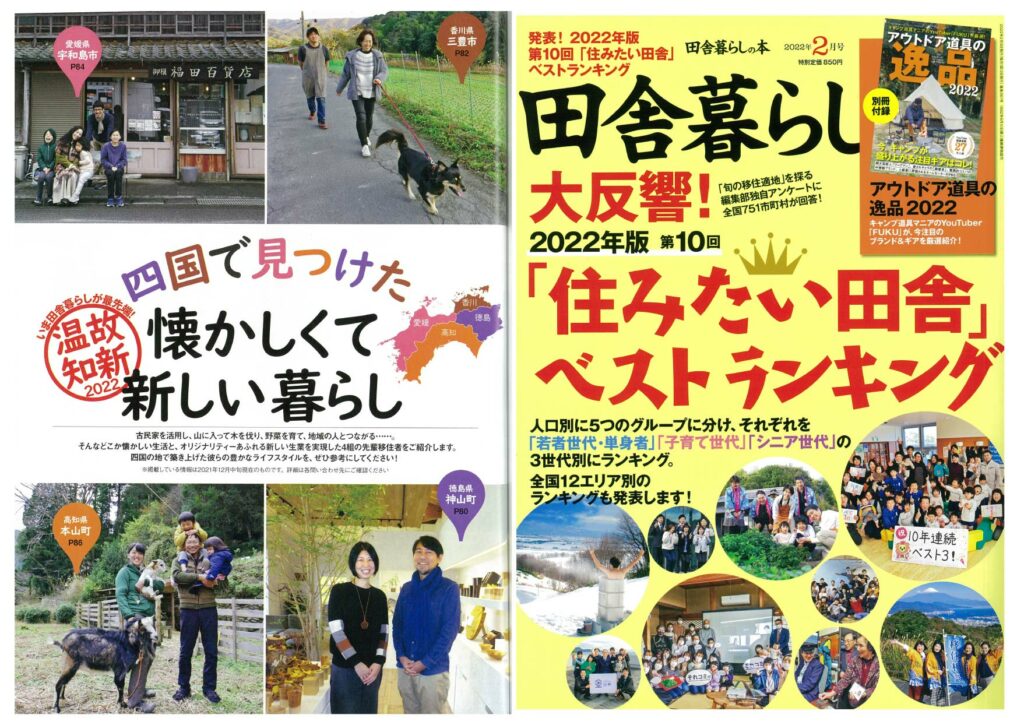

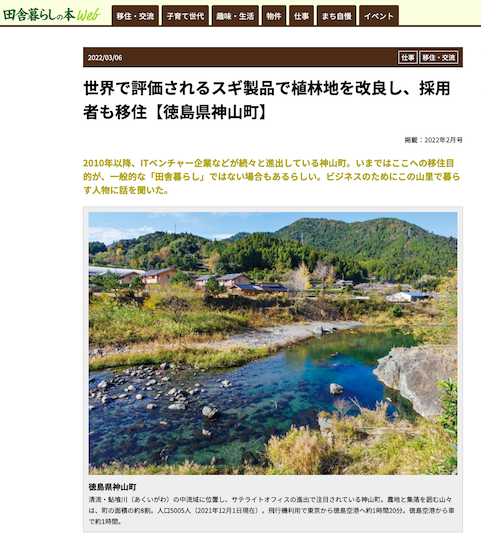

さて、1月4日発売の「田舎暮らしの本」(宝島社)にて、しずくのご紹介をしていただきました。

恒例企画として、この時期に四国各県からそれぞれ選ばれるそうで、今年のテーマは「四国で見つけた懐かしくて新しい暮らし」。

懐かしい田舎暮らし生活のなかでもオリジナリティーあふれる新しい生業を実現した先輩移住者、と銘打っていただき、わたくし渡邉の移住ストーリーとともに、私目線のしずくについて触れていただいています。

本記事を読んで、印象的だったのは私たちにとっての田舎暮らしは、一般的な田舎暮らしではないということ。

当事者からしたら自分が普通だと思ってしまうもので、私にもその感覚はあります。

私たちにとっては、これが日常で選択した当たり前なのです。

“あの会社に勤めたいから東京へ、と同じことが、この小さな集落で起きていることは驚きだ。

どこでどう働くか。その選択肢の広がりは地方にこそあるのかもしれないと、渡邉さんの田舎移住は教えてくれる。”(記事より抜粋)

こう表現してくださったことで、ハッと目が覚めました。第三者に言われることで、再認識できたのです。

個人的には移住生活8年目、改めて今の仕事や暮らしを大切に、新鮮な目を持ってみなさんにお届けしていきたいと思った年明けでした。

2022年3月追記;この記事のWeb版が公開されました。

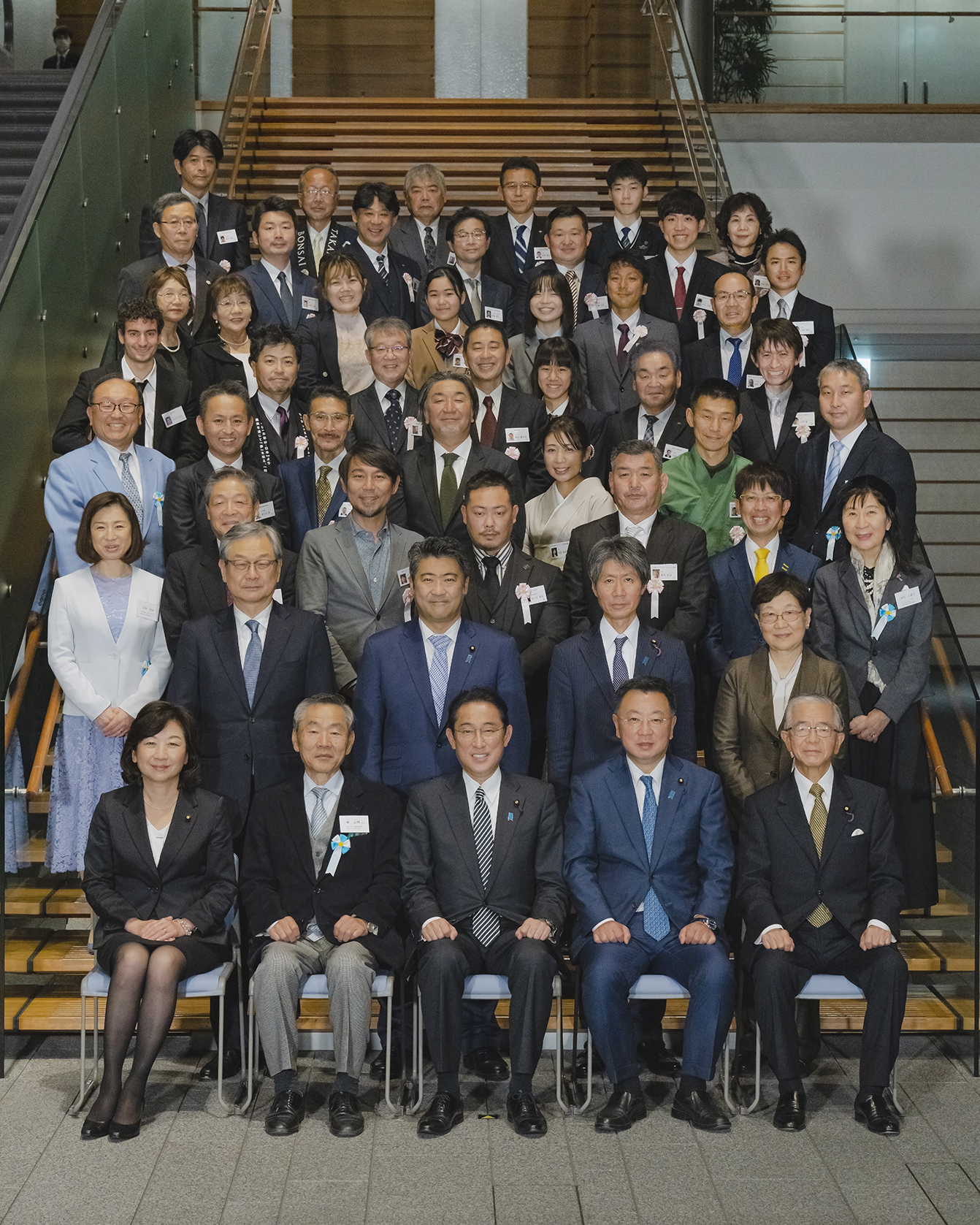

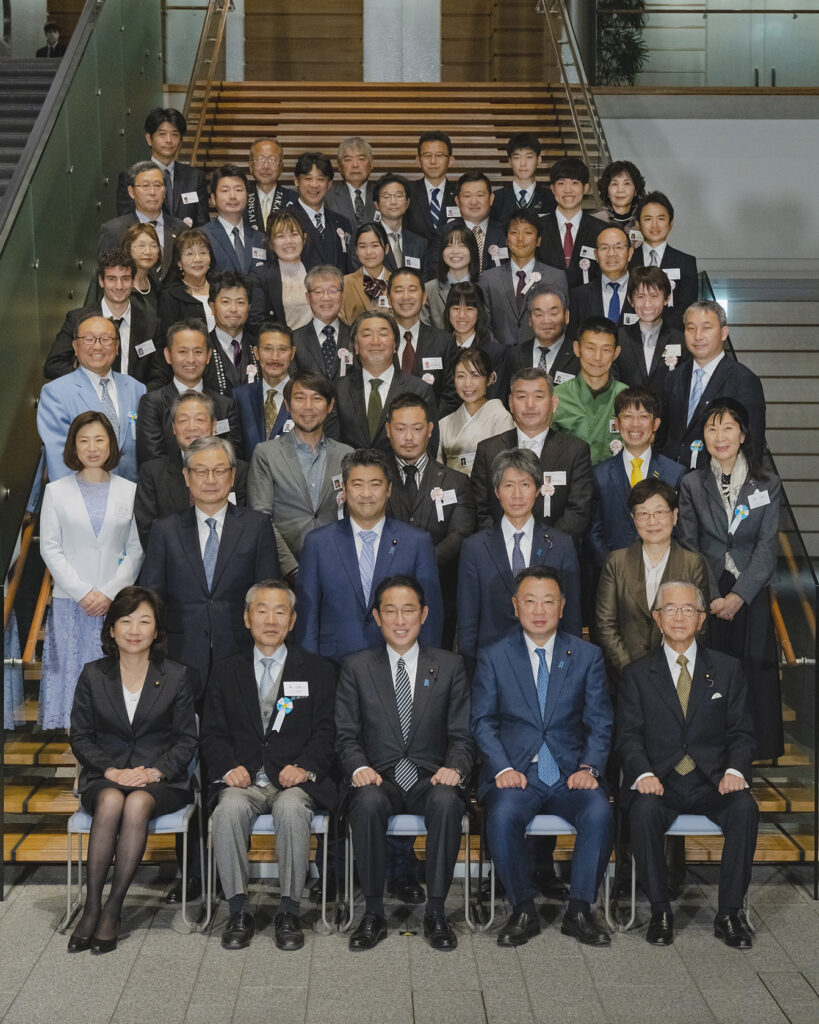

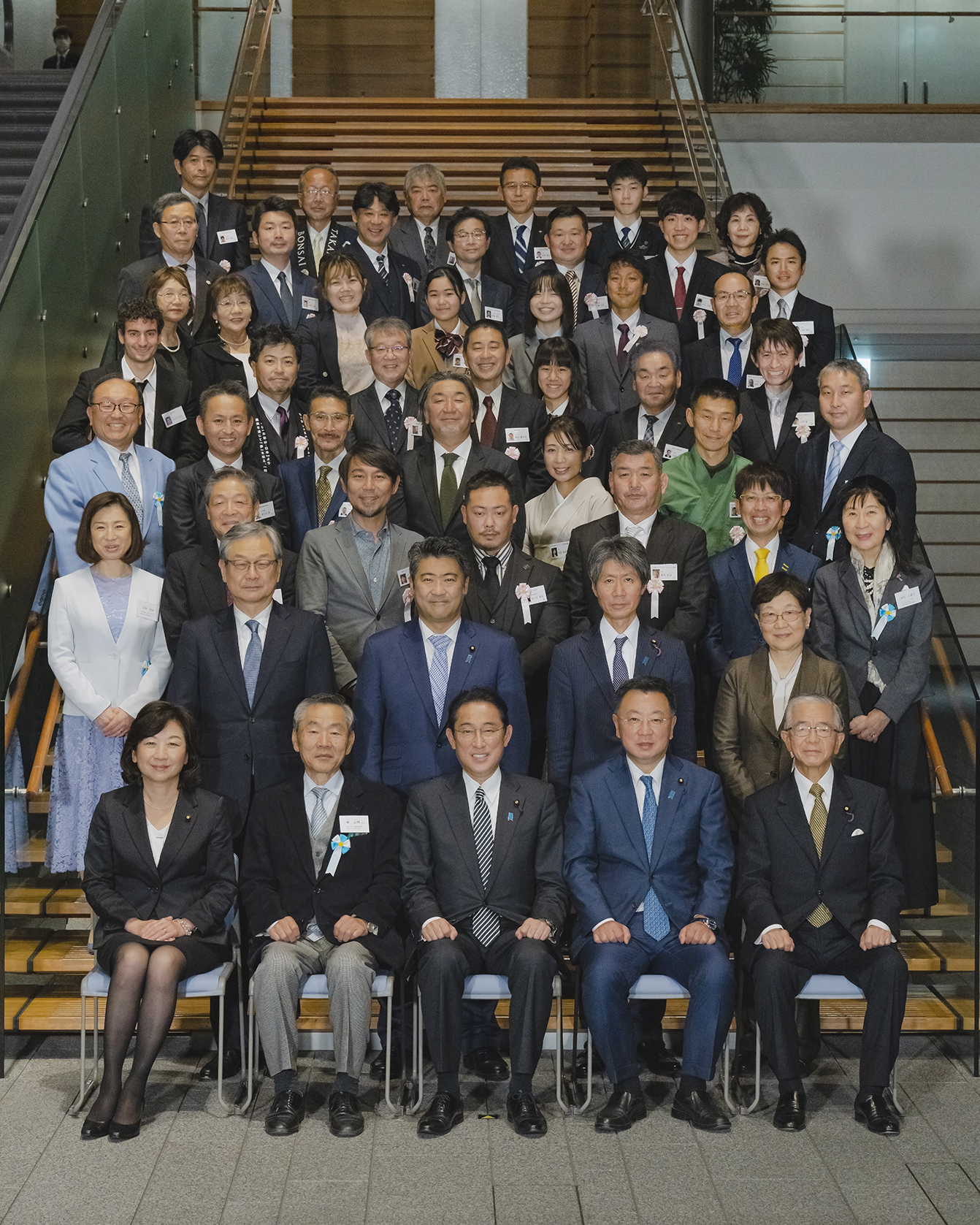

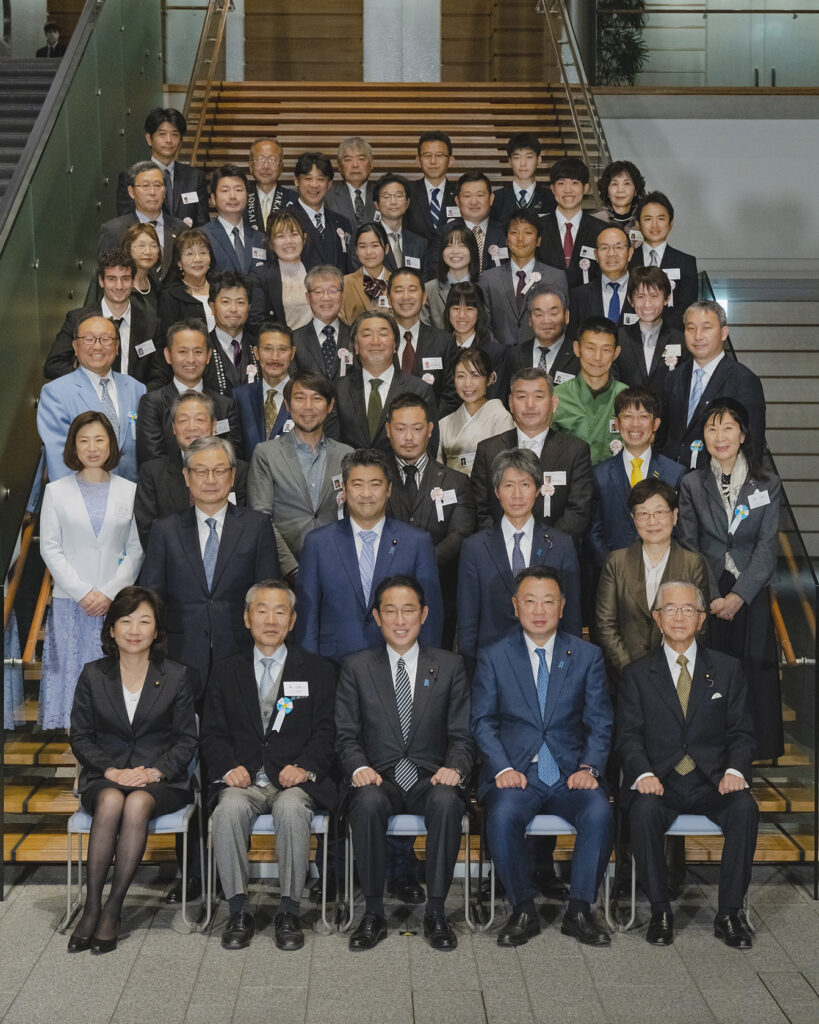

準グランプリ受賞!首相官邸へ行ってきました

農林水産省及び内閣官房主催「ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワード」

において、神山しずくプロジェクトの取り組みが準グランプリ(優秀賞)を受賞し、

首相官邸での選定証授与式に参加してまいりました。

このアワードは「強い農林水産業」「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、

地域の活性化、所得向上に取り組んでいる

優良事例を選定し全国へ発信することを目的に開催され、今年は8回目。

SHIZQ(しずく)の取り組みを、ぜひ応募してみませんか?と、

四国農政局よりご推薦を頂きました。

今年度は中国四国管内だけで約200件のエントリーがあったとのこと。

その中から、34団体(地区)及び4名(個人枠)が絞られ、

さらに優秀賞候補5団体(地区)と個人4枠へと絞られ、

最終的にグランプリが選出されるという仕組みだそうです。

その狭き門をくぐり抜け堂々の準グランプリ受賞。

また

受賞のほとんどが農業の中で、林業や木工に関わる取組が

次点をいただけたことは非常に喜ばしい結果だと感じています。

これをご覧になられている、みなさんの日頃のご支援と、

スタッフみんなの日々の努力がこうした結果に結びついたものと、

本当に嬉しく誇らしい気持ちです。

デザインアワードではなく、農林水産省×内閣官房が主催。

神山の山林を変えたい、しずくの目指す「本丸」に一歩近づいたような、そんな感慨深さもあります。

審査員である有識者コメント;

「関わる⼈を増やし、さらに⼯夫して成⻑を続けている点が素晴らしい。」

「スギ材活⽤は喫緊の課題。解決例として評価。」は、

的確にしずくの活動を評価くださったものとして、素直に有難く受け止めています。

まだまだ小さな活動ですが、

しずくの波紋の広がりが私たちのイメージを越えていく、

そんな私たちにとっても驚きのニュースでした。

選定結果

農林水産省発表

授賞式の様子_首相官邸オフィシャルページ

年末年始のお知らせ

SHIZQ STOREの年末年始のお休みは、

2021年12月27日(月)〜2022年1月5日(水)とさせていただきます。

新年は2022年1月6日(木)10時から営業開始いたします。

オンラインストアは通常どおりご利用いただけます。

但し、12月27日 (月)以降のご注文分は

2022年1月6日(木)より順次発送とさせていただきます。

恐れ入りますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

クリスマスは大切なあの人に癒しを贈ろう。

こんにちは。しずくスタッフの東條です。

気がつけば12月。神山も冬を感じる寒さがやってきました。

1年の締めくくりに向けて忙しい日々でもありますが、

クリスマスや年末年始とイベントの多い12月は子どもの頃からなんだかワクワクします。

さて、みなさん、クリスマスの贈り物はもうお決まりですか?

販売開始から徐々に人気の高まっているSHIZQのアロマ商品。

中でも、SLEEPING FOREST エッセンシャルオイル&ディフューザー ギフトセットはクリスマスギフトにもおすすめです。

杉の木部にこだわって、一滴一滴丁寧に抽出したエッセンシャルオイルは優しく心をほぐす香り。

オリジナルディフューザーは電気も火も使わずに済むのも嬉しいポイントで、安心して寝室でもお使いいただけます。

ディフューザーに1滴垂らして、枕元に置くだけ。

杉のオイルに含まれるリラックス成分が、がんばった1日の終わりにそっと安らぎを届けてくれます。

これまでご愛用いただいている方からは

・オイルもディフューザーも100%神山町の杉で作られていて安心して使える。

・強すぎない香りで使いやすく、プレゼントしやすい。

・就寝前以外でもちょっとイライラしたときに、香りを嗅ぐと落ち着きます。笑

と、嬉しいお声をいただいています。

1年を振り返り、大切な人を想う12月。

「いつもありがとう。これからもよろしくね。」の気持ちと一緒に、癒しの時間を届けませんか。

ぜひ、店頭やオンラインストアでチェックしてみてくださいね。

4名の仲間が加わったしずくのチームづくり論?!

こんにちは、神山しずくプロジェクトの渡邉です。

すっかり冬らしい日も増え、神山では薪ストーブシーズンの到来です。

新たにスタッフを迎えたとき、冬になると薪割りや焚き付け方を覚えてもらうのですが…

今年はなんと!教えることなく薪ストーブを点けられる新スタッフが登場!

上手に点けられるようになるには一定期間レクチャーがいるので、なんとも頼もしいことです。

今日は、しずくが新しく迎えた個性あふれる新スタッフの紹介を通じて、

新しいチャレンジであるチームのあり方についてご紹介します。

スタッフ懇親会@夜のSHIZQ STORE

topics

・6人の仲間が10人に!

・ダンサー、奏者、フリーランス、大学生?

・多様性の強みを実感

・「採用時」の大事なポイント

・仲間が増えるときの真の主役は?

6人の仲間が10人に!

デザイン会社が運営する神山しずくプロジェクトは、

代表を含め6名で運営してきましたが、この夏の間に、10名に。

過疎の町で、かつ古式のモノづくりを始めた私たちが

「10人になった」と話すと、大層ビックリされます。

もちろん、そんなに簡単に人を増やすことはできません。

以前お伝えした通り、1名は地域おこし協力隊。

残り3名はパートタイム出勤でのスタッフです。

「それでも、このタイミングで増やしたい。」

「そんな条件でも働きたい」とご縁が重なり、実現しました。

ダンサー、奏者、フリーランス、大学生?

新スタッフ1人目は、SHIZQ STORE販売スタッフの優子さん。

彼女は神山に移住して1年半、長らく東京で秘書として働いていました。

ライフワークはダンサー。さまざまな思想を超えた感性を生かした奉納舞など、

自然界と人とを繋ぐやわらかなインスピレーションの持ち主で、

SHIZQの世界観を伝えてくれています。

2人目は、事務所とラボ・ストアの裏側で縦横無尽に活躍する理美さん。

神山に移住して1年、都内外の官公庁などで働き、音楽留学もしていたファゴット奏者。

子どもの頃からの職人好きが高じて、しずくのモノづくりに魅了された才女は、

持ち前のバイテリティを生かし、多方面からしずくを支えてくれています。

3人目は、デザイナーとしてしずくに関わる景子さん。

徳島の豊かさの源泉である吉野川流域で青春時代を過ごし、自然遊びはお手のもの。

海外でデザイナーとして働き始め、

しずくを支えるデザイン会社で学びながら個人での仕事もしています。

彼女を育んだ徳島の川や山との関わりを、しずくに結び繋いでくれることで、

新しい出会いや発見が生まれています。

4人目は、9月にお伝えした職人候補の鈴木。

現役の大学4年生ながら、卒業を待たずにしずくで働き始めました。

学業と両立しながら、着々と修行に励んでいます。

オープンマインドで田舎スキルの師匠をどんどん見つけ、

自宅の改装など神山暮らしを大満喫しています。

多様性の強みを実感

新たな雇用は、大きな労力と決断力を要します。

今まで、正社員として受け入れ育てる方法にこだわってきた私たち。

そこには明確な基準があるものの、

部分的な関わりのスタッフに、それを求めるのは厳しいのではないか?

長らく悩んできた私の想像を超えて、新メンバーが加わってから、

あれよあれよと言う間にチームの風通しが格段に良くなっていきました。

全員が十分に発言できる6人と比較しても、です。

全体をとりまく空気が攪拌されるような、

さわやかな風が流れ続ける状態へと変容したイメージです。

それをもたらした彼らに共通するのは、

身軽で柔軟、自分の判断軸を明確に持っていること。

まるで、かつての旅人が多くの文化や情報の伝達者として、

行く先々で恵みのヒントを与えてきたように、

彼らもまた同種の強みがあったのです。

第三者目線を持ちながら、当事者として行動できる存在は、

ひたすら地道に活動を続けてきた私たちに、

新鮮なスパイスとなって刺激を与えてくれるのです。

「採用時」の大事なポイント

「しずくの職人になりたい!」というひとりの青年が現れた2016年の冬。

奇跡!と震えたできごとから5年。

同じインパクトを持った出会いが定期的に訪れています。

もう、これは奇跡ではない。

そう思えるようになったのは、つい最近のこと。

前述の通り、仲間を得る時の明確な基準を、数年かけて見出し、

その実証実験とも言える経験を積み、確信へと変わったからです。

その基準とは、しずくのファンであること。

私たちの暮らしや思想に共感し、すでに何かの行動を起こしていること。

スキルや経歴ではありません。

私たちにとって必要な役割を担い得るかも大切ですが、

それ以上にその方の根幹にあるものとしずくのスタイルが合うか合わないか、ただそれだけです。

限りある時間を使うのだから、対等であり、

「採用試験」ではなくお見合いのような感覚で、ミスマッチを防ぎたい。

互いの人生にとって最良かどうか、一緒に人生を作っていけるか、の見極め。

それを丁寧に確認していくのが、しずくの「採用時」のプロセスです。

山の師匠・金泉さんの家で恒例のBBQ

仲間が増えるときの真の主役は?

忘れてはならないのは、新しい仲間を受け入れる際の本当の主役は、

受け入れ側である先輩スタッフだということ。

今回、新たなメンバーが短期間になじみ活躍できるのも、

その素地をコツコツと築いてきたからこそ。

増員はチームにとっては先行投資。

ともに働く先人が、その意味を真に理解してはじめて機能するものだと知りました。

互いを尊重し、互いの存在の必要性を明確に理解するから、

それぞれが与える影響を前向きに受け止められる土壌となる。

そこに、1人1人が差し出せる能力や気持ちを、

少しずつ持ち寄って、思いがけない反応やできごとが生まれています。

脇目を振る余裕もなく、ただ愚直にこの活動を育ててきた8年間。

そこに彼らの存在が、チーム全体にわずかなゆらぎを持たせ、

ゆっくりと世界を広げてくれています。

それは、不思議な必然性すら感じられるほど。

今までに味わったことのない心強さや安定感。

ふつふつと湧き上がるエネルギーのような、

そんな力強さを、チーム全体に感じられているのです。

しずくを始めて9年目、困難も多いプロジェクトですが、

地元の職人たちに救われ、仲間に恵まれ、今いっそうの可能性を感じています。

しずくに携わる全員の個性や幅を、未来へ向かって広げられるように、

大事に大事に守り育てていきたい。

それがこの活動を広げていく大きな推進力となるものだから。

まだまだチャレンジしたい計画も温めています。

ますます進化するしずくプロジェクト、これからもどうぞお楽しみに。

2年連続! 明治神宮へ奉献しました

2021年11月1,2,3日に行われた明治神宮秋の大祭に、徳島県の特産品として、

神山杉から生まれた暮らしに寄り添うアロマアイテム

を奉献いたしました。

みなさんのおかげで今年もまた非常に光栄な機会に恵まれ、嬉しいかぎりです。

ちなみに、昨年の様子はこちらから