豊かな自然を未来へつなぐために(水源涵養WS 3回目レポート)

2025年3月27日

こんにちは。神山しずくプロジェクトです。

雪の多かった冬が終わり、春がやってきました。神山の桜は今週末が見頃のようですね。

しずくの環境改善ワークショップを行っている「めぐる谷」でも、いろんな生き物が動き回っています。

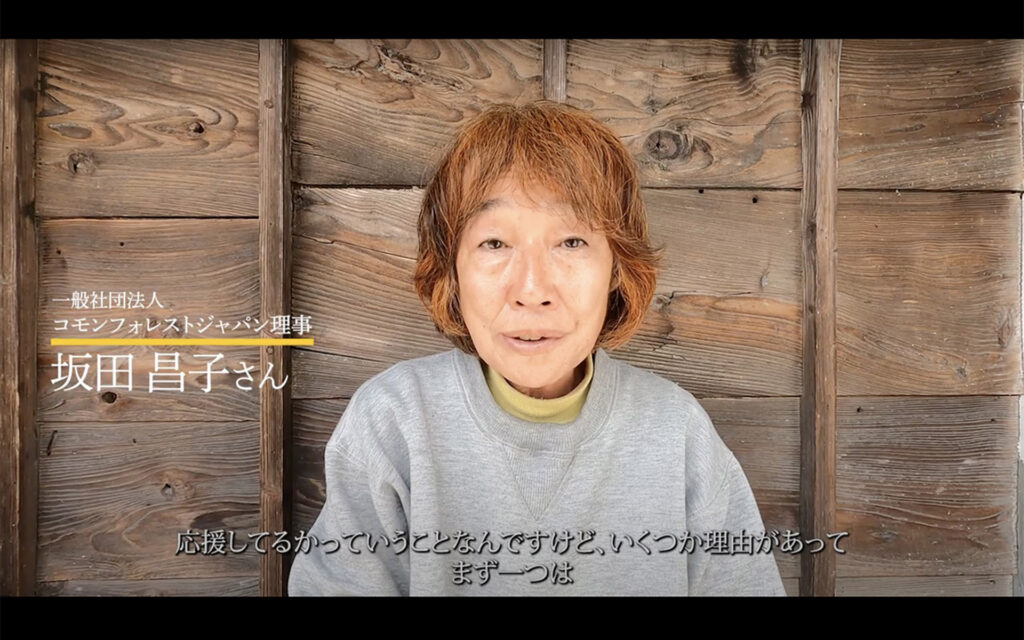

ただいま挑戦中のしずくのクラウドファンディング、生物多様性の専門家である坂田昌子さんから応援メッセージをいただきました!坂田さんは、しずくの環境改善ワークショップの講師として神山に何度も訪問し、目に見えない土壌のことや植生について、たくさんのことを教えてくれています。坂田さんらしい示唆に富んだ応援メッセージもぜひご覧ください。

坂田さんの応援メッセージを見る

私たちがクラウドファンディングを行う理由、それは豊かな自然を未来へつなぐためです。

その未来を作っていくためには、皆さんの応援が必要です。

なぜしずくが環境改善のワークショップに力を入れるのか、今月初旬に開催した「水源涵養力を育む環境改善ワークショップ」のレポートとあわせてお届けします。

2025年3月の環境改善ワークショップレポート

生活水が減ってしまった古民家とその周辺の里山環境をフィールドに、少しでも水資源を蓄え、育み、守り、そして利用できるようにするための環境改善ワークショップ。昨年6月にスタートし、今回で3回目の開催となりました。全国から集まった参加者・スタッフあわせて42名、初めましての方からリピート参加の方まで、ともに手を動かしました。

植樹の前にまず行ったのは石積み!めぐる谷にある農業用水槽に、生き物の通路を作りました。ここはコンクリート張りなのですが深さが60cmほどあるため、生き物によっては落ちると這い上がることができません。実は、この水槽ではたぬきが4匹も溺れ死ぬ悲しい出来事がありました。この冬、たぬき達の亡骸を池からすくい上げた代表・廣瀬のたっての希望で、この水槽の片隅に石を積むことにしたのです。ほんの少しの手入れですが、これで、生き物が上り下りできるようになりました。

石積みの約2時間後には、天然記念物のアカガエルがくつろいでいました!

お昼ごはんを食べた後は、いよいよ植樹に向けた作業です。

今回手を入れた場所はめぐる谷の果樹園エリア。日当たりがよく乾燥しているため、あたり一面にはススキや竹が覆い茂っていました。

この場所を中心に、広葉樹の苗木27種合計87本を植えていきます。

まずはフィールドの整備から!ススキや竹を根元から刈り、植樹できる環境を整えます。

次に、苗木を植えるための「ボサ」や「ミニしがら」作りを行いました。これらは、植物の成長と土への水の浸透を促すための大切な土台となります。2日間のワークショップの大半の時間は、この土台作りに費やしました。

生木の剪定枝と落葉樹の落ち葉などを編み込む「しがら」

2日目の午後3時も過ぎ、いよいよ植樹です!坂田さんに、なるべく自然界に近い形で植樹の場所や組み合わせを考えてもらいました。乾燥している場所が得意な子、保湿が必要な子、1本植えが好きな子、密植がうれしい子、日当たりや日陰など、それぞれの特性に合わせて樹種を選び、植えるのがポイントだそうです。

終了時間と雨雲が迫る中、一斉に植樹をスタート。怒涛の勢いで作業にあたり、ワークショップが終わる時には恵みの雨が降り注ぐというサプライズも!まるでお天道様が、苗木たちが無事に大地に根付くよう見守ってくれているかのような出来事でした。

一般的には、森ができるまで30〜50年と言われています。

今回植えた苗木たちが立派な「森」になる姿を、私たちが生きている間に拝むことは難しいかもしれません。すぐに結果が得られないにも関わらず、なぜ、しずくではこの取り組みを行うのでしょうか。

県内はもとより、県外からもたくさんご参加いただきました

水源を脅かす人工林問題を

「ものづくり」×「新たな活動」で解決したい

神山しずくプロジェクトは、山や川の水が減っていく現状に対して問題意識を持ったことが立ち上げのきっかけです。神山では町土の8割に当たる山林の多くが杉の人工林であり、その影響で山の保水力が弱り、町の重要な水源である鮎喰川の水量が3割にまで減ってしまいました。

私たちも知らなかった不都合な事実。「まずは知ってもらうことから始めよう」と発信を重視し、続けていくために放置された杉を価値化して自立した活動にするという「ものづくり」のチャレンジがはじまりました。おかげさまで、たくさんの方々に杉の価値や人工杉を使うことの意義を知っていただけるようになってきました。

しかし、10年続けても間伐した山地での改善を実感できない日々が続きました。疑問や葛藤が募るなか、坂田昌子さんと出会い生物多様性の視点を得たことで、新たな視座と一筋の希望を見出したのです。

それから数年がかりで準備を進め、ようやく植樹などの山本来の水源涵養能力を取り戻すために環境改善のワークショップを行うに至りました。2024年6月を皮切りに、同年9月、そして2025年3月とイベントを開催、延べ250人を超える人が集まりました。

古来から伝わる手法で自然と向き合いながら手入れをし、その経験や感触を神山町内はもとより全国へ持ち帰ってくれています。

たくさんの方に支えられながら実現できている一方で、乗り越えなければならないハードルがあるのも事実です。

ここで、代表廣瀬の言葉を紹介します。

かつての豊かな谷に戻すという取り組みは、途方も無い労力と根気、時間が掛かりそうです。環境改善(有機環境土木)に使用する資材は、全てにおいて自然物のものを大量に集めなければなりません。また、ワークショップ開催にあたって道具や消耗品、安全対策、運営など、活動を継続するためのノウハウや協力関係の構築、地元の理解など創意工夫が必要不可欠となります。

–「めぐる谷の物語」と名づけました より引用

このように、環境改善の活動を続けていくには、時間・資源・資金などまだまだたくさんの課題があります。今回みなさんからご支援を募ることで、神山しずくプロジェクトを応援していただける輪を広げていきながら、よりよい未来を目指します。

おかげさまでただいま実施中のクラウドファンディングもファーストゴールの30万円を突破しました!ご支援いただいた方々、ありがとうございます!現在、ネクストゴールの150万円に挑戦中です。

植樹したノリウツギの苗が新芽を出してくれました!

ワークショップ終了から1ヶ月弱。季節の移ろいと共に、私たちの小さな手入れが次につながる様子を観察できています。アカガエルの卵が孵り、たくさんのオタマジャクシがあの石積みの水槽を元気に泳ぎ回っています。その周りをトカゲが走り回り、植樹した苗からも小さな芽が出てきてくれました!

生き物たちの生命の躍動を見習って、私たちもこの活動を続けていけるよう取り組んでまいります。ぜひクラウドファンディングでのご支援・拡散のご協力のほどよろしくお願いいたします。

クラウドファンディングページはこちら

追記:今回の植樹では、こちらから苗木を提供頂きました。

社会福祉法人 進和学園 いのちの森づくり基金

![[10月開催募集]水源涵養力を育む環境改善ワークショップ Vol.5](https://shizq.jp/wp-content/uploads/2025/08/1_shizq_WS_Bnnr_1-150x150.jpg)