川で育った私が、しずくに流れ着いたはなし

2022年3月3日

こんにちは。スタッフの藤田です。

神山も梅が咲きはじめ、春の気配を日々感じています。

私は現在、しずくプロジェクトを運営するデザイン会社で働いています。

今回は、私の生い立ちから、川と山にまつわる話をしたいと思います。

川の視点から、山々を見る。

吉野川に抱かれて育った幼少期

私は、徳島県西部の吉野川が悠々と流れる地域で育ちました。

小学6年生のとき親の勧めもあって、「川の学校」という川遊びを体験するキャンプに参加します。

そこは川で遊ぶ子ども=“川ガキ”を育てることを目的として、

吉野川の上流から下流まで1年かけてキャンプをする、少し変わったところでした。

私はここで全国から集まった子どもたちと一緒に、地元の川遊びの達人から、魚の獲り方やナイフの扱いを教わりました。

鮎喰川の魚たち。獲った魚は、命を無駄にしないよう大事に頂く。

キャンプの夜は、焚き火を囲んで、大人たちがむかしの話をしてくれます。

異国の川をカヌーで旅したこと、川の歴史や人との関わりなど、学校では教わってこなかった話がたくさん出ました。

川遊びを教えてくれた大人も、昔は同じ“川ガキ”。

私は彼らの影響を受けて育ちました。

2015年、鮎喰川にて。川遊びを教えてくれた野田知佑さん(右)とキャンプしたとき。(左が私)

川の人は、山を見ていた

学生時代は環境社会学を専攻し、自分が参加してきた野外教育をテーマに勉強しました。そこで見えてきたのは、かつて川遊びを教えてくれた大人たちが、川の未来を考える上で「山」に注目していたことです。

これまで、川の治水(=水害から人命や生活を守る事業)といえば、堤防やダムなどが主流でした。一方で、一部の専門家や市民を中心に、従来の治水技術だけに頼らないあり方が模索され始めます。

そのひとつが、「緑のダム」という概念です。「緑のダム」とは、森林が雨水を地中に蓄え、ゆっくりと流し出す機能を指して使われる言葉です。人工的なダムに頼らずとも自然本来の機能を信じ委ねる選択肢として注目されています。しかし現状では、治水計画に盛り込まれてはいません。それでも、山と川は切っても切り離せない関係であることを示しています。

夏の鮎喰川で泳ぐ。台風後は、川底が洗われて透明度が高くなる。

海外で気づいた、日本の川のすごさ

社会人になってから、驚いたことがあります。

それは、海外の水事情についてです。

私は、数年ほど東南アジアで暮らしていましたが、

現地の川は、経済発展の影響で水質汚染が進んでいました。

2017年ベトナムの首都・ハノイを流れるホン川にて。

コーヒー色の運河、川岸のゴミ、市街地の排水は悪臭が漂う始末。

水道水はお腹を壊すので、飲料水は買わなければなりませんでした。

今まで水に苦労したことがない私にとって、それはショックな出来事でした。

水質が良く、安心して水を飲める環境がどれほど豊かなことか、外に出て気づいたのです。

川は大地の血管

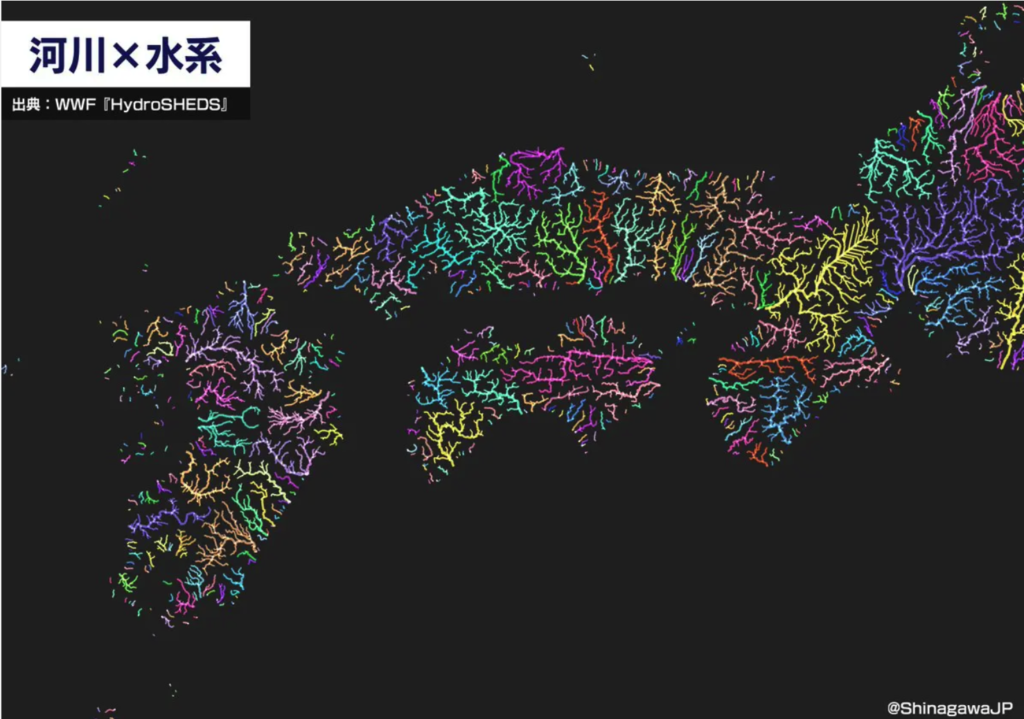

ここに、とても興味深い地図があります。

※2)引用元:https://j-town.net/2021/06/17323623.html?p=all

これは日本列島の川だけをなぞって作られたものです。私たちの暮らす島が、いかに多くの流域で形作られているかがわかります。

大地を身体と例えるなら、川は血管で、森は内臓でしょう。

川の水が減るということは、血管を流れる血の量が減るということです。

人は血液の量が減ると、顔が青白くなったり、目眩がしますよね。同じように、川の水が減ることは、大地そのものがやつれてしまう、というように捉えることもできます。

視点を変えると、当たり前の風景も、見え方が変わってきます。人工的な自治体の区分だけではなく、生態系のつながりや流域全体で捉えることが、自然とともに暮らす上で大事な視点だと感じています。

しずくで働くこと

日本に帰国後、ご縁あってしずくで働くようになりました。川で育った私にとって、この仕事に関わることは、感慨深いものです。

川の水量が多かった時代を、私は知りません。ただ、ひとつ思うのは、しずくの目指す未来を、私もまた見てみたいということです。

ベトナムに行く前、当時の同僚から餞別で貰ったしずくのタンブラー

しずくメンバーの中ではまだまだ新入りの私。

至らないこともありますが、一緒に働く人たちからたくさんの刺激と学びを頂きつつ、しずくと共に歩んで行きたいです。

(※1)森林の「緑のダム」機能の実態と将来展望 蔵治 光一郎

http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/~kuraji/BR/data/JapanChinaWaterForum.pdf

(※2)https://j-town.net/2021/06/17323623.html?p=all

<追記>

2022年3月27日、カヌーイスト・作家の野田知佑さんが、84歳でお亡くなりになりました。

野田さんが校長を務めていた「川の学校」には、しずく代表・廣瀬の子どもたちや、スタッフの藤田が参加し、川遊びの魅力を教わりました。

また今年の1月には、BE-PALの「のんびり行こうぜ」という連載エッセイにてしずくの活動を取り上げて頂いたこともあり、突然の訃報に信じられない気持ちでいっぱいです。

世界中の川を旅した野田さんは、四国の川をとても気に入っていました。

「川を大事にするとはどういうことか」

野田さんの精神に今一度立ち返り、これからも歩んでいきたいと思います。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

神山しずくプロジェクト一同